今年もセミの声が鳴り響く本郷キャンパス。自然豊かなキャンパスでは、実はおいしい昆虫が多く観察できる。身近な昆虫の採集、調理、試食を東京大学新聞社編集部員が実践し、昆虫食の魅力に迫る。

*本ページには、昆虫食の写真が含まれます。苦手な方はお気を付けください。

(取材・安保友里加、撮影・渡邊大祐)

食の未来に広がる可能性

昆虫を食べ続けてはや20年、昆虫食の普及に努める内山昭一さんに、昆虫食の魅力と実践について聞いた。

━━一般的に、昆虫を食べることには抵抗感が抱かれがちです

見た目の工夫次第で、食べやすくなると思います。市販のコオロギパウダーを使ったスナック菓子や、ミールワームを練り込んだチョコブラウニーなど、虫が入っているとは思えない料理も多くあります。

━━食用の昆虫はどのようにして用意するのですか

採集と飼育、市販が挙げられます。私の場合多くは自ら採集し、その場で調理します。その場で調理しない場合、加熱して冷凍保存しています。

自分で育てた昆虫を食べることもあります。飼育ならではの利点もあり、例えば草食のトノサマバッタは、それ自体を食べるのみならず、ふんを集めてお茶にすることもできます。

食用の昆虫は市販されています。乾燥、冷凍、缶詰など多様な保存形態があります。タイ食材店、オンラインショップや自動販売機から入手できます。

━━昆虫食を実践する上で注意しなければならないことはありますか

火を十分に通すことは鉄則です。ふん抜きなど、特殊な作業が必要な昆虫もあるため、初めは昆虫食に詳しい専門家の下で実践してみてください。

安全に採集するための装備や振る舞いはもちろん、どんな昆虫が安全に食べられるのか知ることも重要です。昆虫食に関する書籍などで参照できます。

甲殻類アレルギーの方は反応が起こる可能性があるため、注意が必要です。自己責任でお願いします。

━━この季節におすすめの昆虫は何でしょうか

夏はやはりセミです。セミは種類によって大きさや形が異なるので、食べ比べるのも面白いです。食べ応えのあるアブラゼミ、小さくて食べやすいニイニイゼミのように、夏ならではの楽しみがあります。

秋になると、蜂の子がおいしいです。駆除業者から譲ってもらうことが多いです。蜂の子は、食べるために細かな手作業が必要となりますが、食べ方も多様で面白いです。しゃぶしゃぶにしても良し、炒めても良しと盛り上がります。

━━昆虫料理研究家の職業病はありますか

昆虫食レシピに使えるなあと思いながら、料理番組を見ることもあります。私は、肉も魚も食べて生活していますが、昆虫だけを食べて生活しているのかとよく聞かれてしまいます(笑)

━━昆虫食の魅力を教えてください

何より、昆虫はおいしいです。食感の楽しみも昆虫食ならでは。食べられる昆虫の種類やレシピの豊富さと、魅力が詰まっています。

昆虫食への興味がきっかけで集まって、採集、調理、何よりも実食を通した、面白い人との出会いも素晴らしいと思います。私が開催しているワークショップでは、交流することで新たな発見や気付きがもたらされ、楽しいです。

タンパク質源としての昆虫摂取には価値があると考えています。食の未来の選択肢として可能性が広がっていると思うと、わくわくします。

7月下旬、筆者を中心とした東京大学新聞社編集部員は、本郷キャンパスでセミの成虫と幼虫を採集した。同行した編集部員らは、食用としてセミを観察したのは初めてだと話す。童心に帰り、セミの鳴き声に心をときめかせた筆者は、採集済みのセミを熱湯で処理し、冷凍保存した。セミは、冷凍保存しておけば、季節を問わず、必要な分だけ味わえる。

一匹一匹楽しめる食感

内山昭一氏の指導の下、採集した昆虫や冷凍の蜂の子、市販の昆虫食を用いた調理を行った。

【セミの唐揚げ】

(材料2人分)セミ(成虫も幼虫も可)適量・唐揚げ粉適量・揚げ油

(1)採集したセミを約2分間ゆで、キッチンペーパーで水気をよく切る。

☆ポイント 水気をよく切ることで揚げた後のセミの食感がよく楽しめます。

(2)180度の油で、ゆでたセミを素揚げする。

(3)唐揚げ粉を濃いめに水に溶き、素揚げしたセミによく絡める。

☆ポイント セミによく絡ませるため、唐揚げ粉は濃いめがおすすめです。

(4)180度の油で、唐揚げ粉を付けたセミを揚げる。お皿に盛りつけて完成。

【ゆで蜂の子乗せ卵焼き】

(材料二人分)蜂の巣適量・だし巻き卵1本・塩適量

(1)蜂の巣から、蜂の子をピンセットで抜く。

☆ポイント 冷凍の蜂の巣は、電子レンジで解凍します。ピンセットで蜂の子が滑らかに抜けることが確認できる程度まで温めます。

(2)抜いた蜂の子を、サッとゆでて軽く塩を振る。

(3)出し巻き卵を一口大に切り、中心に切れ目を入れて蜂の子を挟んで完成。

【イナゴとジバチ(クロスズメバチ成虫)のクラッカー】

(材料2人分)イナゴのつくだ煮(市販)4~6匹・ジバチ適量・クラッカー・ミニトマト2個・マヨネーズ適量

(1)ジバチを軽く空いりする。

(2)クラッカーの中央にマヨネーズをのばす。

(3)イナゴのつくだ煮といったジバチをクラッカーに乗せる。

(4)クラッカーの左右の隅に、半分に切ったミニトマトを乗せて完成。

【カイコ蛹のかまぼこはさみ えごま粉散らし】

(材料2人分)カイコ蛹適量・かまぼこ1本・三つ葉適量・えごまパウダー・塩

(1)カイコ蛹をゆでて、軽く塩を振る。

(2)かまぼこに切り込みを入れ、ゆでたカイコと三つ葉をかまぼこに刺す。

(3)上からえごまパウダーをかけて完成。

【セミくんのちくわ刺し】

(材料2人分)セミ4匹(幼虫)・ちくわ1本・

しょうゆ・みりん

(1)薫製器を用い、しょうゆとみりんを3:1で加えてセミの幼虫を薫製にする。

(2)ちくわを4等分し、薫製にしたセミの幼虫を刺す。

(3)お好みで三つ葉を添えて完成。

昆虫の調理に初挑戦した編集部員らは「想像をはるかに上回るおいしさだ。初めての食感で面白い」と感想を述べた。セミをゆでる作業や、蜂の子を抜く作業では、抵抗感を見せていた編集部員も「セミの唐揚げはおいしい」と感動していた。「虫と、普段食べている食材が絶妙なバランスで合っている」と、セミくんのちくわ刺しやイナゴとジバチのクラッカーは好評だった。

昆虫食の実践経験のある筆者の感想としては、セミの唐揚げは、成虫と幼虫で食べ応えが異なった。セミ成虫の腹部の肉感と衣が非常に合う。セミ幼虫は、口に運びやすい大きさで軽やかな食感。身近なセミを使用している上に、調理方法は繰り返し熱を通す過程以外はなじみがあり、初心者でも挑戦しやすい一品だ。

かむと口の中でプチっとはじけるような蜂の子、かみ応えのあるイナゴやジバチは、味付け次第で非常に食べやすくなると内山さんは話す。昆虫の採集、調理、試食…昆虫にまつわる活動「昆活」はまだまだ続いていくだろう。

東大新聞オンラインでは、今後も昆虫食の魅力に迫る。次回「東大で昆活!コオロギは地球を救う」公開は、10月26日公開予定。

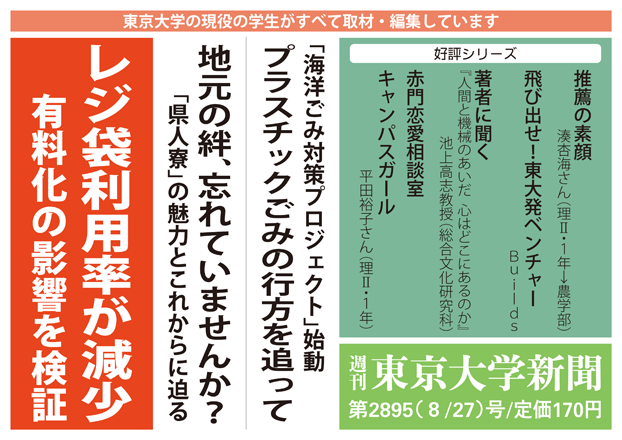

この記事は2019年9月3日号に掲載された記事の拡大版です。本紙では他にもオリジナル記事を公開しています。

ニュース:知と人材の集積を生かす Society5.0実現に向けた東大の取り組み

ニュース:3点差逆転し辛勝 ラクロス男子武蔵大戦 守備の連携は修正途上

ニュース:勘と経験に頼らず選別 単結晶試料構造解析 高精度に事前評価

ニュース:細胞内へのリン脂質輸送機構解明 ニュース:飢餓を学習・回避する機構発見

ニュース:東大と日本IBM 文理融合の共同研究設立

企画:総合図書館が残す「歴史」とは 『サーギル博士と歩く東大キャンパス』拡大版

企画:昆虫食を始めよう 記者が実食、レシピも紹介

火ようミュージアム:奈良大和四寺のみほとけ

サークルペロリ:東京大学運動会相撲部

キャンパスガイ:武田直樹さん(文Ⅰ・1年)

※新聞の購読については、こちらのページへどうぞ。