日本と中国は一衣帯水の隣国だ。しかし伝統的な祝祭や食文化、民族構成などは大きく異なり、共通の文字である漢字についても、両国それぞれの特色が見られる。今回は、中国出身の記者が日本に来て感じた、日中文化の共通点や相違点をまとめた。

(構成:劉妍)

日本の中華料理は「和風」

料理に映る日中の文化

まず、正月と端午の節句という伝統的な祝祭日を例に挙げる。日本では正月を祝う一方、中国では旧暦に基づき旧正月(春節)を祝う。旧暦であるため、春節の日付は毎年異なる。中国の春節には、真っ赤なちょうちんがあちこちに吊るされ(図1)、真っ赤な春聯や逆さまの「福」という文字が家々の窓や扉に貼られる。春聯とは、春節用の対となったおめでたい文句を書いた紙。逆さまの「福」は「倒福」と呼ばれ、逆さまを意味する「倒」と到着を意味する「到」の発音が同じことから、福が到着するということを表している。

さらに中国の北方では、大みそかの夜、一家で歓談しながら水餃子を食べるのが伝統。対して南方では春巻きが大みそかに欠かせない食べ物となっている。

端午の節句は、日本では新暦の5月5日に男の子の健やかな成長を祝う「こどもの日」だが、旧暦の中国では新暦より約1カ月遅れる6月に当たる。無病息災を祈念する日として認識され、ちまきを食べる他、邪気や害虫を駆除できるとされるヨモギを家の扉や窓に飾ったり、赛龙舟と呼ばれるドラゴンボートレースが開催されたりする。

食文化について、餃子といえば日本では焼き餃子が主流だが、中国では水餃子が一般的だ。食べ残した水餃子は翌日焼かれることが多い。中国では水餃子を主食として食べるが、日本ではサイドメニューとして食べる点も対照的だ。中国の餃子は決められた具材がなく、個人の好みでニンジン・トウモロコシなどの野菜とキノコ類、肉類(牛・羊・豚など)を組み合わせる。調味料は、黒酢やラー油、ごま油、ニンニクの粉末、しょうゆなど。酢といえば日本では白酢が主流だが、中国の水餃子や鍋料理では黒酢が一般的だ。

記者が日本に来て一番驚いたのは「お冷や文化」だ。中国ではほとんど全ての店が白湯を提供する。温かい飲み物は体の新陳代謝や胃の調子に良いとされるためだ。また日本では、中国には無い中華丼や冷やし中華といった中華料理が食べられていることにも気が付いた。中国ではあんかけご飯という料理はあるが、かける具材は特定されておらず、地域や個人の好みによって異なる。こうしたことから、中国と日本の中華料理は同じ源流を持つが、調味料や作り方が異なりそれぞれの風味を持っているといえよう。

民族構成では、日本は少数民族の種類が比較的少ない一方、中国では壮族・回族などといった55の少数民族で人口が約1億2千万人にも達する。そのため、イスラム教徒である回族の食生活を配慮してほとんど全ての大学にハラール食堂が設置されているなど、各少数民族の文化は各所で尊重されている。

字の意味分かれど辞書必須?

実は多様な漢字の世界

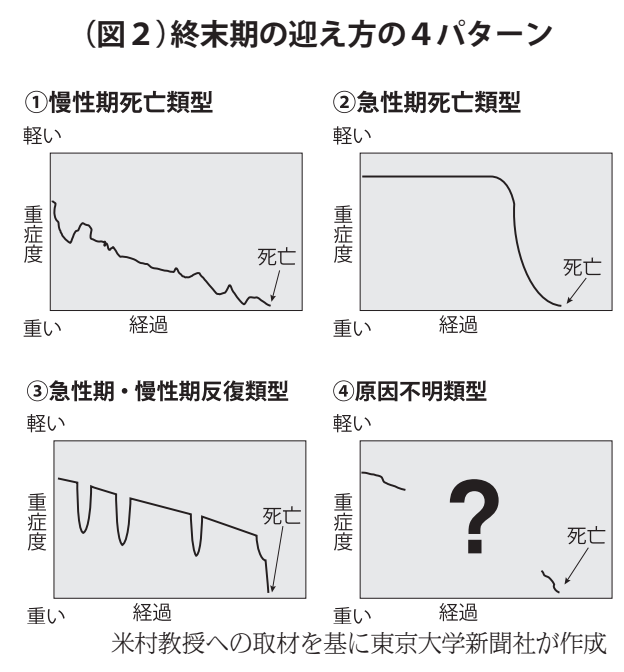

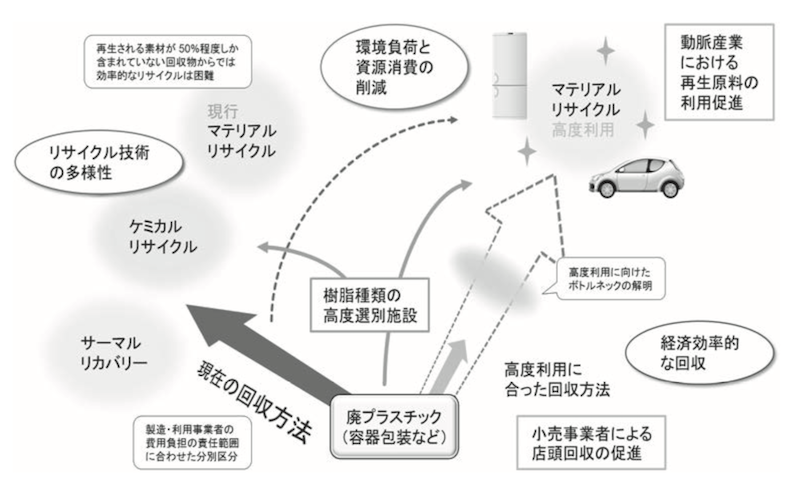

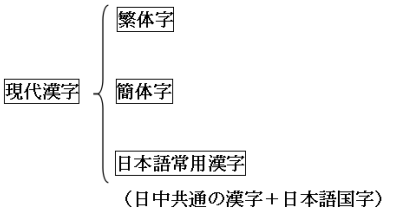

漢字は日中共通で用いられる文字だが、漢字と一口にいっても、現代の漢字は繁体字や簡体字、日本語常用漢字で構成されると考えられる(図2)。

中国語繁体字である「圖書館」を例にとると、簡体字では「图书馆」、日本語の常用漢字では「図書館」とそれぞれ記される。日中はいずれも識字率の向上を図るため、書きやすい文字への簡略化に踏み出したが、同時に象形文字としての意味合いは薄れていった。さらに、日本語常用漢字の中には「峠」や「辻」といった、中国語に無い日本語国字も存在する。

記者が日本語の勉強で難しいと感じたのは「同形異義語」だ。例えば、中国語で「先生」は男性に対して「○○さん」という意味で使われ、日本語の特定の職業に対する呼称と異なる。「愛人」という日本語は、中国語では「愛している人」という語意から配偶者を指す。日本語の「愛人」に当たる中国語は「第三者」という表現で、日本語の「第三者」は「第三方」という中国語に当たる。他にも、「勉強」は中国語で「無理して何かを行う」という意味。「強」という文字の書き方も微妙に異なり、簡体字では右上の部分が「口」である「强」となる。

さらに、日中で形も意味もほぼ同じ「重用」や「健康」といった言葉も存在する。その一方で、日中いずれかでしか用いられない表現も。徹夜して仕事や勉強を行うという意味の「開夜車」は日本語に無く、「注文」という漢字の組み合わせは中国語に無い。中国だけで使われる表現としては、他に、料理を注文するという意味の「点菜」や、荷物を注文するという意味の「订购」などが挙げられる。

さらに、日本語の「良妻賢母」という漢字表現は、語順が変化した「賢妻良母」として中国語に存在。日本語の「平和」は中国語では「和平」と表されるなど、文字の並び方にも注意が必要だ。助数詞の使い方も異なり、「本」は中国で書籍や雑誌を数える時に使われるが、日本では主に細長い物を数える時に使用される。中国語の「畳」は畳を数える時に「枚」と同じ意味で使われ、日本語の「畳」は音訳されてタタミという発音の「榻榻米」という漢字で表現される。

以上のように、日本と中国の漢字表現は共通点もあれば相違点もあり、単純に区別することが難しい。記者は日本に来てから、漢字を母国語の意味で判断するのではなく、辞書で毎回確認する習慣を身に付けた。漢字や漢字表現は、日中それぞれの発展を遂げたことがうかがえよう。

この記事は2019年6月25日号から転載したものです。本紙では他にもオリジナルの記事を公開しています。

ニュース:衆参両院に請願書提出 英語民間試験利用中止の署名運動

ニュース:格下・学芸大に敗北 アメフトオープン戦 控え選手主体で

ニュース:男女平等に貢献した功績でフィンランドから 上野千鶴子名誉教授に感謝状

ニュース:縄文晩期の人口減少 ゲノム解析で証明

企画:論説空間 代理戦争を超えた見方も 朝鮮戦争から振り返る半島の歴史

企画:中国人記者が見た日中文化の違い 同じ源流 それぞれの進化

新研究科長に聞く:②法学政治学研究科 大澤裕教授

新研究科長に聞く:③総合文化研究科 太田邦史教授

推薦の素顔:小林留奈さん(文Ⅲ・2年→文)

東大CINEMA:『誰もがそれを知っている』

東大教員と考える日本の問題:宮尾龍蔵教授(経済学研究科)

火ようミュージアム:クリムト展 ウィーンと日本 1900

キャンパスガイ:古賀隆博さん(文Ⅱ・2年)

※新聞の購読については、こちらのページへどうぞ。