これまでずっと勉強して備えてきた東大入試。「試験から解放されたら何をしよう」と思いを巡らせている人もいるのでは。しかし合格発表から授業開始までの1カ月弱は各種手続きなど多くの行事があり、人によっては1人暮らしの準備も必要だ。スケジュールを確認し、計画的にキャンパスライフの準備を進めよう。

新生活に備えよう

大学生になると自分で各種申請をする機会が増えます。まずは申請の際に欠かせない印鑑を用意しましょう。

アルバイト代の管理などには銀行口座も必須。口座は銀行の支店などで基本的に無料で作れます。構内や家の近くにATMがある金融機関の口座を持っておくと便利です。駒場Ⅰキャンパスには、正門横に三井住友銀行とゆうちょ銀行のATMがあります。

また、大学生活では高額な買い物も増えるのでクレジットカードが便利です。本人確認と、未成年者なら親権者同意があればカードが作れます。インターネット申し込みが簡単でしょう。

1人暮らしを始める人も多いはず。人気の物件はすぐに埋まるため合格発表の前から部屋探しを始める方がいいです。合格発表前から予約できる物件もあります。1人暮らしの学生の多くが2年生まで駒場周辺に住みます。駒場東大前駅を通る京王井の頭線沿いが通学に便利ですが、人気が高く家賃は高め。井の頭線への乗り換えに便利な京王線、小田急線沿線に住む人もいます。

部屋探しの際は内覧を行いましょう。住む部屋が決まると、管理会社などに書類を提出して申し込みます。申し込みから入居までに2週間程度かかることもあるので余裕を持って進めましょう。

合格後のスケジュール

合格発表、入学手続き

合格発表 3月10日

入学手続き 3月11〜15日(必着)

合格者番号の掲示は午後0時半から、本郷キャンパス法文1号館と2号館の間で行われます。正午ごろ、東大のウェブサイトなどにも合格者の番号が掲載され、午後には合格者にレタックス(電子郵便)で合格通知書が送られます。

東京大学新聞社では、全ての合格者の受験番号が掲載された「合格記念号」を合格当日の午後2時ごろ、本郷キャンパス第2購買部付近と駒場Ⅰキャンパスのコミュニケーション・プラザ南館にて販売予定です。

2次試験当日に配られる入学手続き書類は期限内に郵送する必要があります。入学後のクラスは、ここで決める初修外国語に基づいて決まります。後日、手続き完了の知らせと同時に諸手続きに必要な書類が送られるので、大切に保管しましょう。

東大女子のためのオリエンテーション(女子オリ)

3月24・25日

教養学部学生自治会による新入生女子向けのイベントで、駒場Ⅰキャンパス5号館にて開催されます。例年200人ほどの新入生女子が集まるため、女子が少ない東大でも多くの女子と知り合う絶好の機会です。

東大OGの講演会や食事会などが企画されており、新入生同士の交流はもちろん、現役東大生の先輩に、入学後の東大生活について話を聞くことができます。

諸手続き

理科 3月29日

文科 3月30日

科類ごとに駒場で手続きをします。例年混雑するので、早めに来ておくといいでしょう。

1号館で各種書類の受け取りや提出を行います。講義シラバスなども配布され、自分の所属するクラスも知らされます。手続き後、前年度入学の同じクラス(上クラ)の先輩からオリ合宿の説明があり、夜には懇親会(プレオリ)を開くクラスもあります。

1号館を出ると、にぎやかなサークルの勧誘が待っており、これをテント列と呼びます。精力的な勧誘に負け、なされるがままテントを回っていると、列を抜けた時には日が暮れていた、なんてことも。新歓用にメールアドレスやLINEを交換することも多いので、個人情報の管理には十分気を付けてください。

学部ガイダンス、サークルオリ

理科 3月31日

文科 4月1日

午前中、教務課や教員から、施設利用や講義の履修上の注意などが説明されるガイダンスが行われます。

午後はサークルオリエンテーション。各サークルが教室などにブースを構えており、新入生は自主的に各ブースを回ってサークルの説明を聞くことができます。ビラなどを参考にして、見に行くサークルを事前に絞りましょう。

オリ合宿

理科 4月1・2日

文科 4月2・3日

2年生の企画の下、クラスごとに1泊2日の旅行に行き、親交を深めます。行き先は日光、山中湖、箱根など東京近郊の観光地が多いです。2年生は、早ければ前年の夏から下見や話し合いを重ね、準備を進めます。

初対面の人が多い中いきなり寝泊まりすることになるので戸惑いつつも、ほぼ全員が参加。合宿中に自治委員、五月祭・駒場祭連絡係などのクラス委員を決めます。

授業開始

4月5日

4月12日の入学式を前に、授業が始まります。初回は、授業の概要や単位認定・成績評価について説明されることが多いですが、いきなり授業の内容に入ることもあります。

「鬼」や「仏」といった教員の評判が流布するのもこの時期。単位の取得しやすさや課題の分量によって評価されます。しかし、履修する授業はあくまで自分との相性を見て決めましょう。

入学式

4月12日(→東大の入学式は、なぜ12日開催なのか)

日本武道館で行われます。入学手続きが終了すると送られてくる書類に入場券が入っており、これを使うと新入生以外に2人まで入場できます。

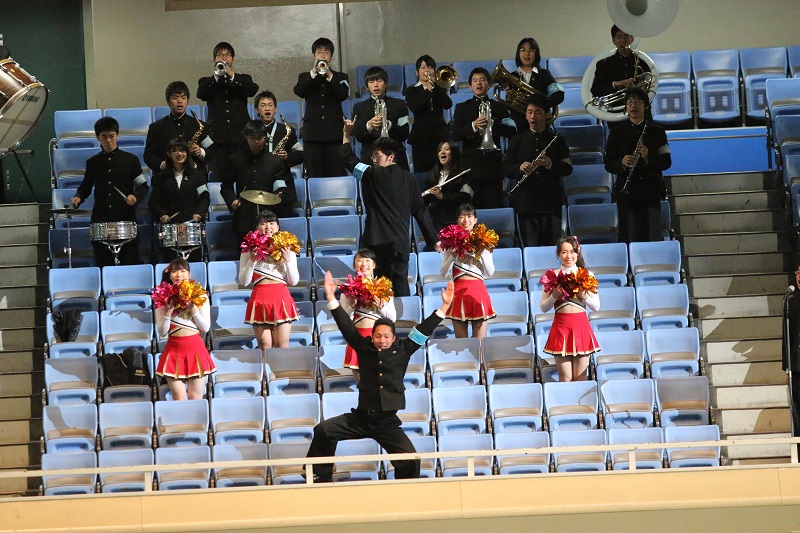

式典は1時間20分の予定で、総長の式辞や応援歌の斉唱、入学生の代表による宣誓などが行われます。

会場は新入生の熱気と高揚感で包まれており、「東大生になった」と実感することでしょう。

※この記事は、受験生応援号の記事を再編集したものです。本紙では、他にもオリジナル記事を公開しています。

【受験生応援連載2018】これで安心!合格後のスケジュールは東大新聞オンラインで公開された投稿です。