東京大学新聞では昨年、クリスマス前の時期に合わせて東大生の恋愛相談記事を掲載した。この記事の反響を受けてこの度、新コーナー「赤門恋愛相談室」がスタート。前回の記事と同様、東大生からの恋愛相談に対し、医学部健康科学・看護学科(当時)卒で「恋愛結婚学研究所」所長を務め、女性の恋愛・婚活を支援するサイト「愛カツ」を運営する新上幸二さんが答えていく。

ーーとにかく出会いがない。授業では接点がないし、部活では男ばかり、バイト先も男ばかり。どこで女性と出会えばいいのか、何も分からないです(文Ⅰ・2年、男性)

男性が大多数を占める東大において女性との出会いが少ないのは分かります。でも、それなら女性がいる環境に自ら身を置く努力をしてみましょう。「出会いがない」は多くの人が抱える悩みですが、正直これは言い訳にすぎないのではないでしょうか。

大学生ならば、女性のいるバイトやサークルを探せば良いし、仲の良い友達に紹介してもらうのもありです。恋愛上手になるには、友達を多く作ることも意外と重要です。

ーー私と恋人は同学年で、今後私は大学院に進学し、彼は就職しておそらく最初の数年は地方で勤務する予定です。今は週に何度も会うことができていますが、今後今のような仲の良い関係を続けられるのか不安です。会いたい時に会えないとどれだけ苦しい思いをするのかが分かりません(法・3年、女性)

遠距離恋愛を続けるには、2人のルールを明確に決めておくことが大切。1カ月に1回会う、などと定めて、定期的に直接相手に会うことが大事です。

ただ、遠距離恋愛を続けるのはかなり難しい。できるなら彼がいないときの楽しみ方を見つけ、彼に依存し過ぎないようにしましょう。もちろん人生設計を相談しながら、遠距離恋愛の期間を短くする努力もした方が良いですね。

ーー高校の部活で知り合ったある女性が好きで忘れられません。もうほとんど会うこともなく相手は彼氏持なので諦めた方がいいとは思っているのですが……(理・4年、男性)

採れる方法は二つ。すっぱり諦めて次の女性を探すか、駄目元でアピールしてみるかです。後者の場合うまくいく可能性ははっきり言って限りなく低いですが、駄目だと自覚することも経験です。何も、女性は世界に一人しかいないわけではありません。

次の異性を見つける気持ちが起こらない原因は、もしかすると「付き合う相手の全てを好きでなければいけない」と考えているからでは。最初はそこまで好きではなくとも、一緒にいるうちに相手を好きになることもあります。恋愛は経験を積まないとうまくなりません。もっと気楽に恋愛を楽しんでほしいです。(談)

◇

本企画は東大生の恋愛に関する悩みに対し、東大卒の恋愛専門家の新上幸二さんが相談に乗る不定期連載です。

***

新上 幸二(しんじょう こうじ)さん(株式会社TOBE取締役)

02年医学部健康科学・看護学科(当時)卒。IBMビジネスコンサルティングサービスなどを経て、16年より現職。株式会社TOBE(http://tobe.tokyo/)常務取締役。ハワイ最大級の結婚相談所「マッチメイキング・ハワイ」(https://mhawaii.net/)社長。「愛カツ電話・メール恋愛相談」(https://soudan.aikatu.jp/)にて恋愛相談受け付け中。

この記事は2018年4月3日号からの転載です。本紙では、他にもオリジナル記事を掲載しています。

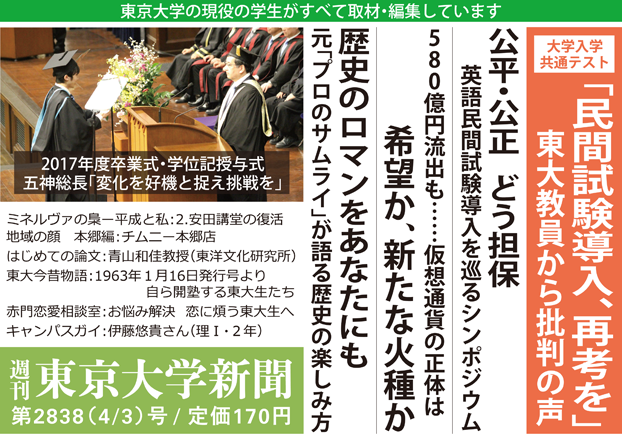

ニュース:「民間試験導入、再考を」 大学入学共通テスト 東大教員から批判の声

ニュース:日本学士院賞 松村教授・豊島教授ら5人が受賞

ニュース:2017年度卒業式学位記授与式 五神総長「変化を好機と捉え挑戦を」

ニュース:工・中須賀教授らが最高賞 宇宙開発利用大賞

ニュース:若者向け治療 若者に特化 施設設立

企画:公平・公正 どう担保 英語民間試験導入を巡るシンポジウム

企画:580億円流出も……仮想通貨の正体は 希望か、新たな火種か

企画:歴史のロマンをあなたにも 元「プロのサムライ」が語る歴史の楽しみ方

ミネルヴァの梟ー平成と私:2.安田講堂の復活

地域の顔 本郷編:チムニー本郷店

はじめての論文:青山和佳教授(東洋文化研究所)

東大今昔物語:1963年1月16日発行号より 自ら開塾する東大生たち

赤門恋愛相談室:お悩み解決 恋に煩う東大生へ

キャンパスガイ:伊藤悠貴さん(理Ⅰ・2年)

※新聞の購読については、こちらのページへどうぞ。

お悩み解決 東大卒の恋愛専門家から恋に煩う東大生へ 赤門恋愛相談室は東大新聞オンラインで公開された投稿です。