政府主導の博士人材育成事業「卓越大学院プログラム」が本年度から開始された。

「高度な専門性を備え、大学や研究機関、民間企業、公的機関等のそれぞれのセクターをけん引する卓越した博士人材、知のプロフェッショナル」の輩出を目的とした5年一貫の教育プログラムだ。

博士人材の育成により知的創造力を強化することが大義の一つに挙げられているが、このプログラムの背景には「博士離れ」と呼ばれる博士進学率の低迷がある。

期待を背負った博士人材──しかし当の学生の間では博士に進学する際の金銭面やキャリアパスに関する不安が根強い。また、「博士人材の需要は高まる」という主張の一方で、ポスドク1万人計画をはじめとする量的拡大は博士の質の低下やポスト争いの激化を招いたのではないかとの声もある。

卓越大学院プログラムは、干天の慈雨となるか、それとも絵に描いた餅で終わるのか──。

今回そんな疑問をぶつけたのは、文部科学省科学技術・学術政策局で審議官を務める松尾泰樹氏。同省の高等教育局で大学改革政策の立案に関わるなど、政策サイドから30年以上も科学技術や大学改革と向き合ってきた。

まずは、松尾審議官に文科省の前身である科学技術庁に入庁するまでを振り返ってもらった。

(取材・久野美菜子 撮影・児玉祐基)

「もともと東大の理学部物理学科で、素粒子や材料の勉強をしていました。大学院進学後はショウジョウバエの飛ぶ原理を、遺伝子解析の手法を用いて研究していました。80年代の理物は、今で言う学際化に力を入れていたようで生物系の先生や医学部から来た先生も呼んでの研究が進められてたんですよ。ただ大学のシステムとしては時期尚早だったようで、いつの間にか分野をまたいでの研究は下火になっていきました」

今から30年前の理物というと、堅そうなイメージが強いだけに「学際」というトレンディな単語が出てきたのは意外かもしれない。同時に気になるのが、当時の院生の就職先だ。

「当時は理物の院を出た学生のうち、半分くらいは研究者で残り半分は民間、あと役所に行く人もちらほらいました」

その「ちらほら」の一人が松尾審議官。文科省の前身である科学技術庁に入庁したのは1987年のことだ。

「僕が研究者にならなかったのは、自分の能力に限界を感じた、というのが一つの理由です。その頃、21世紀は生物の時代だ、ということで多くの学生が生物系に流れました。ワンジーン・ワンプロテイン・ワンプロフェッサーという言葉があったくらいで、一つのタンパク質、遺伝子をずっと突き詰めれば1人の教授が誕生するというくらい研究の宝庫でした。しかし一生かけて研究を続ける自信はなかった。それでも科学が大好きで、研究者でなくとも科学に関われる道を、と思い科技庁に入庁しました」

移ろいゆく大学改革 これまで政策との違いとは?

サイエンスが好き、という気持ちをブースターにし、さまざまな政策設計に関わってきた松尾審議官。ここで、これまでの主要な政策をざっとおさらいしよう。

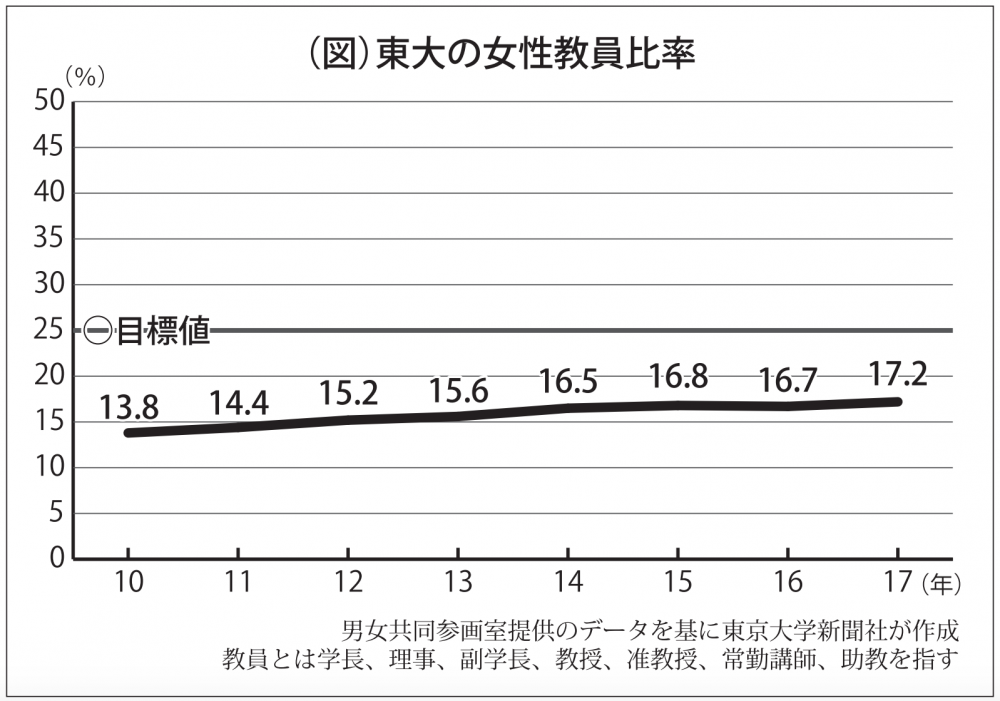

91年(平成3年)に発表された答申(3年答申)では「教員の充実」と「大学院生を00年までに倍増させる」という目標が掲げられ、東大が先陣を切る形で大学院重点化が始まった。この取組みにより、日本人の修士号や博士号の取得者数は大幅に増え、05年(平成17年)の中央教育審議会答申において、大学全体の量的な整備目標の設定は行わないこととされた。

また、01年(平成13)6月に出された「大学(国立大学)の構造改革の方針」、いわゆる「遠山プラン」においては、国立大学の再編・統合、国立大学の法人化、第三者評価による競争原理の導入が示された。これを受け、02年度(平成14年度)から研究拠点形成費等補助金として措置されたのが21世紀COEプログラムだ。以降、大学院拠点形成支援に関わる予算は、グローバルCOEプログラム、博士課程教育リーディングプログラムへと続く。では、本年度から始まる卓越大学院プログラムはどのような経緯で発足したのだろうか?

「今回の卓越大学院プログラム、構想自体は15年の文部科学省の中央教育審議会(中教審)大学院部会でまとめられました。さらに16年から始まった未来投資会議において、高度な知を持った人材が必要であるという合意が形成されました。これから向かう*Society 5.0においては、産業やビジネスが知識集積型になることが予想されます。卓越大学院プログラムで、修士博士の5年間で国内外の様々なセクターを引っ張る高度な人材を育てるのが狙いです」

*Society 5.0:先端技術をあらゆる産業や社会生活に取り入れ「必要なモノ・サービスを、必要な人に、必要な時に、必要なだけ提供する」ことにより、さまざまな社会課題を解決する試み。https://www.kantei.go.jp/jp/singi/keizaisaisei/pdf/miraitousi2017_t.pdf

省庁特有の単語が並ぶ中、まず湧いてきた疑問は過去のプログラムとの違いだ。リーディングプログラムや21世紀COEプログラムとどのように異なるのだろうか?

「大学改革が叫ばれてきた中で、さまざまなプログラムができました。それぞれ違う点はあるのですが、自分なりに解釈すると、これまでのプログラムは個々の大学内の組織体制をどう見直すかということに主眼を置いてきました。

一方、今回の卓越大学院プログラムは、リーディング大学院での成果をベースにしつつも産業界や複数の大学の研究機関とも連携し、単独の改革から大学院全体と他のセクター含めた改革をしようというものです」

限られた補助金と支援期間 大学は自立できるか

企業と大学、研究機関の壁を越え、これまで以上に産学連携を進めるという。一方で、これまでのプログラムと同様なのが、取り組み期間が固定されていることだ。リーディングプログラム同様、取組期間は最大7年と定められている。さらに、補助金額は4年目からは半額、7年目には1/3に減らされると明記されている。国からの支援として十分な金額なのだろうか?

「全てのプログラムを永続させることは予算的に不可能なため、あらかじめ終わりを決め、評価がよかったものだけを続けるというのが基本方針です。ただプログラム自体が終了しても、改革の思想は残ります。

そもそも、大学改革は『国からの支援やお金がなくても大学主導でやりたい』というのが理想です。イニシャルの投資や支援は限りがありますが、大学側で思想を継続させることが重要です。国が旗を振るだけでは改革を実現するのは難しいと思います」

国からの研究補助支援は、法人化以降減らされ続けている運営費交付金を補完するものだという印象を持っていた。しかし松尾審議官の話を聞くうちに、どうやら大学により高い自立性を求めている、ということが分かってきた。

「そうですね。ただ産学連携を進めることを考えると、大学が単独で変わるだけでは十分ではありません。大学改革を通じて大学院の持つ社会的意義を高めるには、民間企業や他の研究機関とも連携することが大事です。

また、プロジェクトはいろいろなものが出てくるので、評価の軸も異なってきます。そのためプロジェクトごとに計画を立ててもらい、進捗を確認するという評価になってきます」

求められる「知のプロフェッショナル」、立ちはだかるポスト不足

ところで、卓越大学院プログラムにおいては、

新たな知の創造と活用を主導し、 次代を牽引する価値を創造するとともに、社会的課題の解決に挑戦して、社会にイノベー ションをもたらすことができる博士人材(高度な「知のプロフェッショナル」)を育成すること

が目的とされている。

ここでいう「知のプロフェッショナル」とは具体的にどのような人物のことを指すのだろうか。目指す人物像について、松尾審議官は次のように述べる。

「中教審の言葉を借りると、『高度な専門的知識と倫理観を基礎に自ら考え行動し、新たな知を創り出し、その知から新たな価値を生み出して、既存の様々な枠を超えてグローバルに活躍できる人材』なのですが、具体的な人物像はさまざまです。

専門性や高い技術力を持つだけではなく、それを社会に生かすための付加的な要素を総合的に持った人物を育てたい。そのためには垣根を超えてさまざまなセクターが集まった弁当箱のような場が必要なのだと思います。ただどのような弁当箱からイノベーションが起こるのか、というのは予想できないので、場合によっては評価の仕組みを変えることも考えたい。論文の評価に限らず、可視化しづらい価値をフレキシブルに測る仕組みや、失敗もきちんと評価することが大事です」

さらに続けて知にこだわる理由を語った。

「新しい知識や知恵を作る、これは人間じゃないとできないことです。これから人口が減って機械やロボットが人間の代わりをする時代になる。だからこそ、我々人間がロボットにできないことをやる必要があると思うのです」

今後の社会において、知を担う人材の必要性は確かに増すのかもしれない。しかし、そうした人材のポストが不足しているというのが現状だ。3年答申の計画で増やした博士人材の数に見合うだけの人材需給のバランスはとれていると言えるのだろうか。

「残念ながら今はまだ、安心して博士に来てくれ、と言える状況にはなっていません」と述べる松尾審議官。それではこうした人材のキャリアパスを多様化させ、流動性を上げるにはどのようにすれば良いのだろうか。

「博士まで行くと、専門性がぴちっとして他の分野に異動しにくいとは聞きます。ただ修士の人や博士の人に知っていてほしいのは、特定の分野の研究をしたからと言ってそれだけで食べていける保証はないということ。専門性以上に研究で培った考え方を応用すべきで、そのための教育も行うべきだと思います。

博士は敬遠されるという話も聞きますが、博士を雇用している民間企業の人に聞くと満足度がかなり高い。このことをいろいろな企業の方に知ってもらう必要はあります。学生も企業も変わることを恐れずに流動性を高めるのが良いのではないでしょうか」

文科省は6月8日、平成30年度「卓越大学院プログラム」の申請状況についてにおいて、38大学から54件の申請があったことを公表した。うち6件は東大からで、共同申請での応募は見当たらなかった。採否が発表されるのは9月、卓越大学院プログラムはまだまだ始まったばかりだ。このプログラムが功を奏するか否かの判断はさておき、忘れてはいけないのは日々の研究や教育を支えるその他大勢の研究者や学生、人を育てる大学院の存在だろう。最後に、大学院に期待する役割について聞いた。

「知を作り、知を広め、知を社会に還元する役割を担ってほしいです。知を内在化するだけで終わってしまうと、タコツボと揶揄(やゆ)されてしまう。とはいえ、社会に役に立つことのみ、出口だけを志向しては、企業と同じ行動様式になってしまいます。アカデミックだからできることを追求しつつも社会と密接につながる、そのパイプ役となる知の伝道者を育てるのも、大学院の役割です。

先に述べたように、残念ながら今はまだ、誰でも安心して博士に来てくれ、と言える状況にはなっていません。卓越大学院プログラムを契機に、さまざまなセクターを巻き込んで大学院のありかたを考えていきたいですね」

◇

<参考>

未来を牽引する大学院教育改革 ~社会と協働した「知のプロフェッショナル」の育成~ (審議まとめ)

ここまで進んだ大学院教育改革 -検証から見える成果と課題- 平成22年8月 高等教育局大学振興課

国立大学に関わる構造改革の総ざらい2016 年 11 月 2 日 構造改革徹底推進会合

https://www.kantei.go.jp/jp/singi/keizaisaisei/miraitoshikaigi/innovation_dai1/siryou2.pdf

イノベーションに適した国とするための 人材戦略 卓越大学院・卓越研究員制度 東京大学 大学院理学系研究科長 教授 五神 真

http://www.kantei.go.jp/jp/singi/keizaisaisei/wg/innovation/dai3/siryou3.pdf

国立大学の構造改革 天野 郁夫(国立学校財務センター)

http://www.zam.go.jp/n00/pdf/ng001003.pdf

高等教育の将来構想に関する基礎データ

「卓越大学院」は博士離れを食い止めるか?文科省・松尾審議官インタビューは東大新聞オンラインで公開された投稿です。