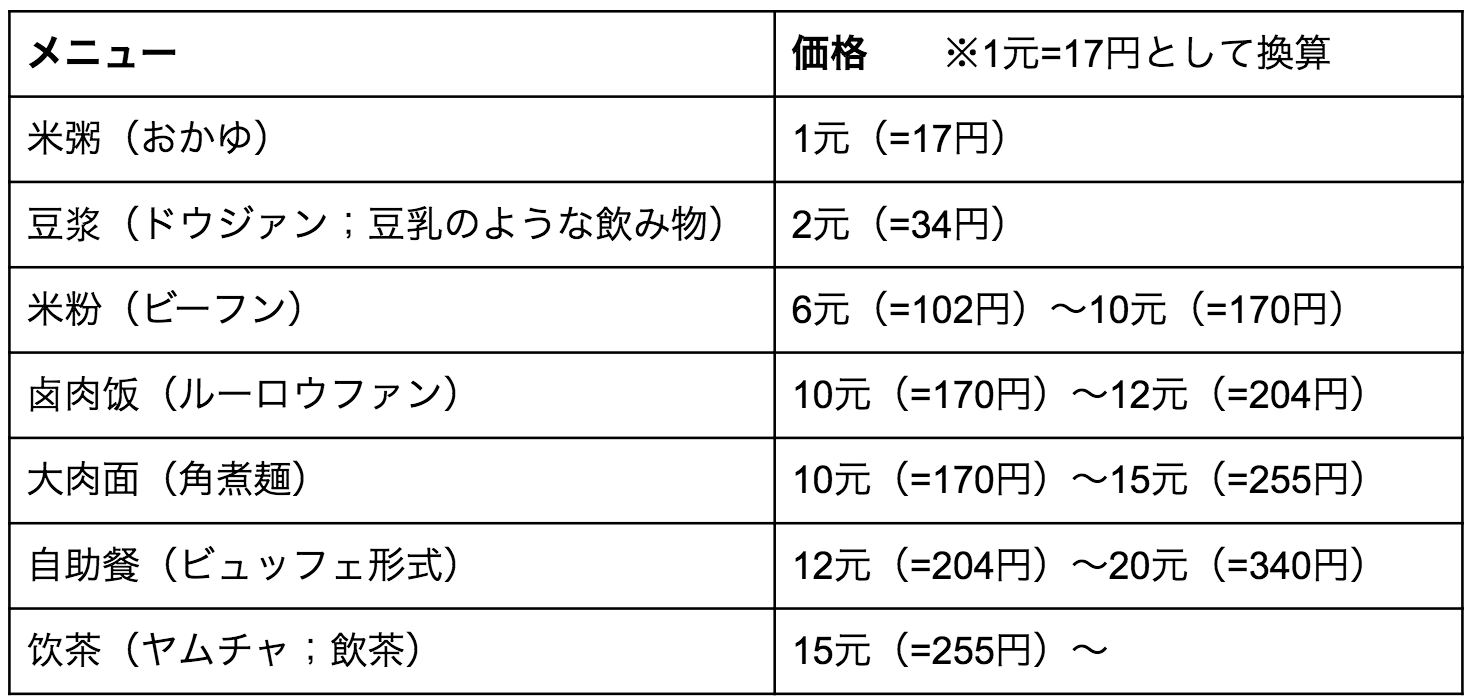

菅野(智之=巨人)に勝った──。虎党記者が優勝を確信した今季の開幕戦から約半年、17年ぶりの最下位という屈辱を味わった阪神タイガース。猛虎打線は子猫と化し、投手陣も苦しいやりくりとなった。何でこんなに弱かったんや……。東大生の阪神ファンから成る阪神タイガース応援サークル「帝虎会(ていこかい)」のメンバーと虎党記者との座談会企画。その第1回では、低迷の要因について語ってもらった。(構成・児玉祐基)

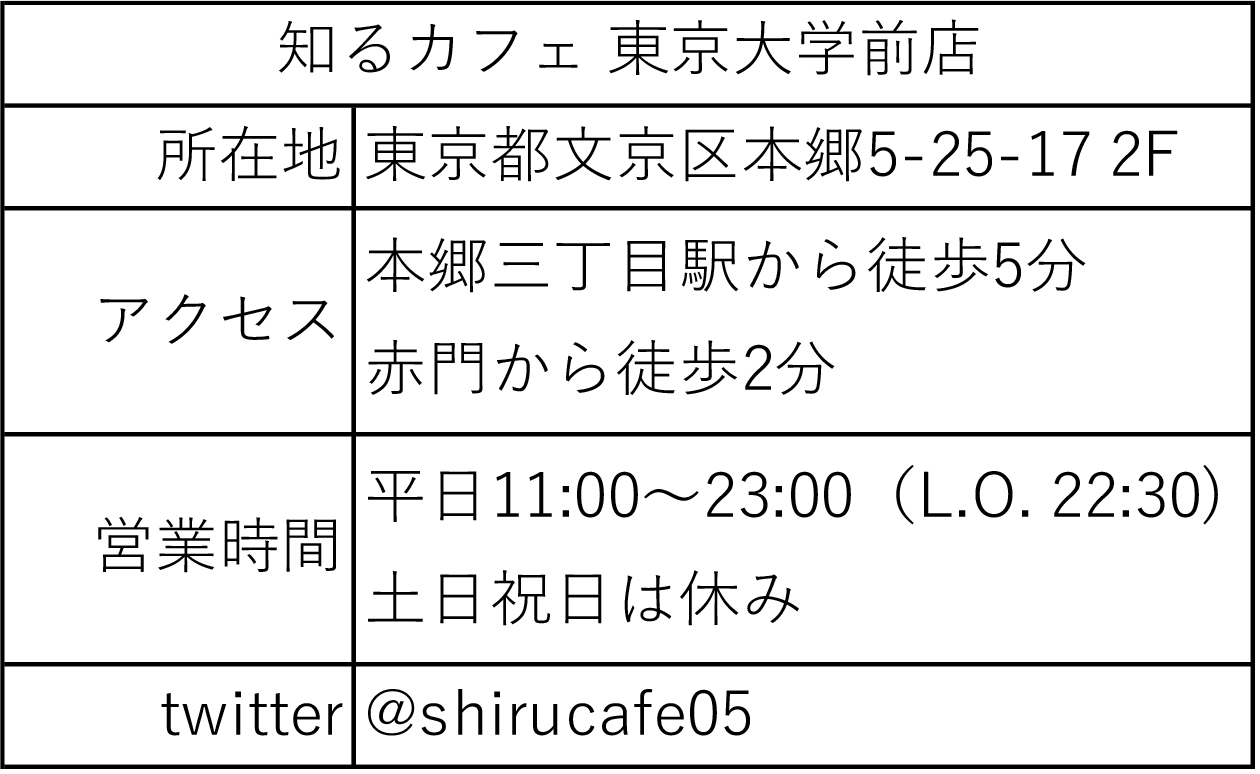

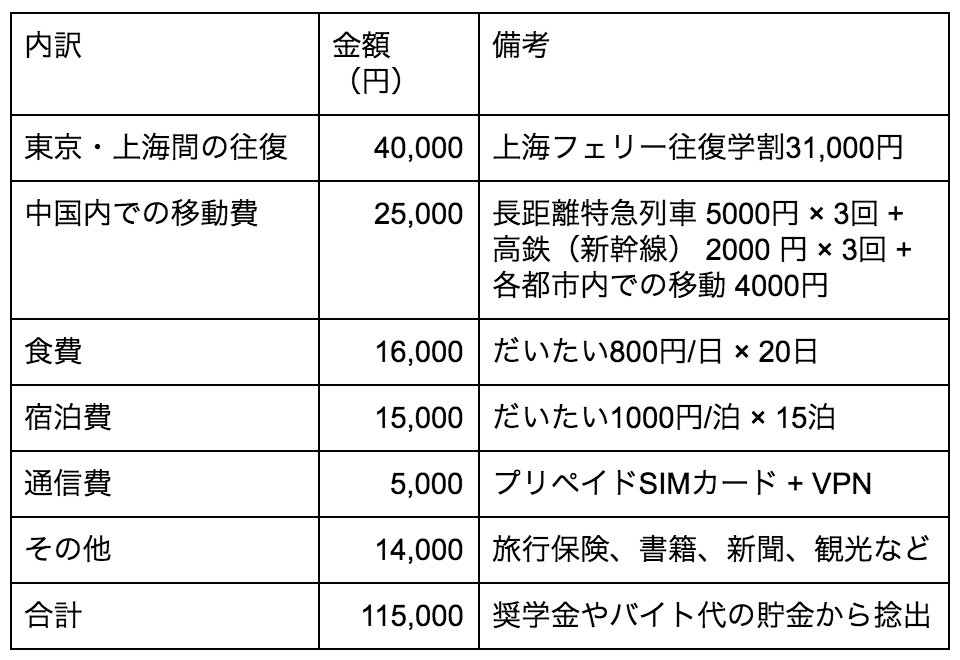

参加者

三木大知(みき・だいち)さん(文Ⅲ・2年)

帝虎会会長。好きな選手は鳥谷敬。「帝虎会は(巨人ファン以外は)誰でも今日からでも入れる気軽なサークルです!」

渡邊俊行(わたなべ・としゆき)さん(文Ⅰ・1年)

今季41試合を生観戦した猛者。関西への帰省時に甲子園に通いつめるも、チームの借金がふくらむばかりだった。鳥谷敬の早稲田大学時代からのファン。

栗山博雅(くりやま・ひろまさ)さん(文Ⅰ・1年)

阪神電車が好きだったことから阪神タイガースのファンになったという異色の経歴を持つ。好きな選手は「スター性はないが、自分のできることをひたむきにやっている」糸原健斗。

山﨑達弥(やまざき・たつや)さん(文Ⅲ・2年)

赤星憲広のファンになったことから阪神を応援し始める。注目選手は大山悠輔。「入団時のざわつかれ方などから、新井さん(新井貴浩=広島)と似ている気がします」

児玉祐基(こだま・ゆうき)(法・3年)

東京大学新聞記者。阪神タイガースの優勝を10年以上待っている。

勝負弱さにけが人続出の不運重なる

児玉

まず、今季何が一番悪かったのでしょうか。

ずばり投打の噛み合わせだと思います。前半戦は、秋山(拓巳)をはじめ投手陣がまずまず守れていたのにしこたま貧打で点が取れない。後半戦は大山(悠輔)らの爆発で打線としては形になったのに、秋山がいなくなり、メッセンジャーも抜けて守れなくなった。

監督とフロントですね。巨人は四番・岡本(和真)って何があっても固定してたじゃないですか。それで成長したのに、阪神の四番は4タコ(編注・4打席凡退)したら次の試合で外されるから、萎縮して打てない。あとフロントがロサリオに期待かけすぎたっていうのもある。ロサリオがだめやったときのために保険をかけていなかったのが問題なのかなと思いますね。

焦ってナバーロ取った感じがあったよね。そこそこ打ってくれたけど。

ゆうたらロサリオでナバーロ10人雇えた(笑)。

不運な部分もあったかな、というのが正直なところですかね。9月くらいまでクライマックスシリーズ(CS)を狙えるか狙えないかの位置につけていたのに、北條(史也)離脱でガタガタっとボロが出て。メッセ・秋山・北條の離脱がなければ、CSにすべりこむくらいはできていたと思います。9月は神宮に行くたびにヤクルトに負けていた(笑)。選手層の薄さって言われればそれまでなんですけどね。金本(知憲・前)監督もちょっとかわいそうだった。

上本(博紀)の離脱に始まってけが人続出で去年のヤクルトみたいだった。あれで勝てっていうのもなかなか厳しいのかな。あと、例年通りの勝負弱さ。得点圏になればなるほど打たない(笑)。シーズン前半の大山とかひどかったですよ……。満塁で13打数0安打だった(編注・8月8日の巨人戦終了時点)。

8月だもんね、初めて満塁で打ったの。

やたらと満塁で大山に回ってきてもただ凡退するっていう。

もう見てらんなかったです。3点入れられたらもう見なくていいかな、みたいな。

ほんとおっしゃる通りですよ。阿部(慎之介=巨人)にスリーラン打たれたら今日は帰ろって(笑)。

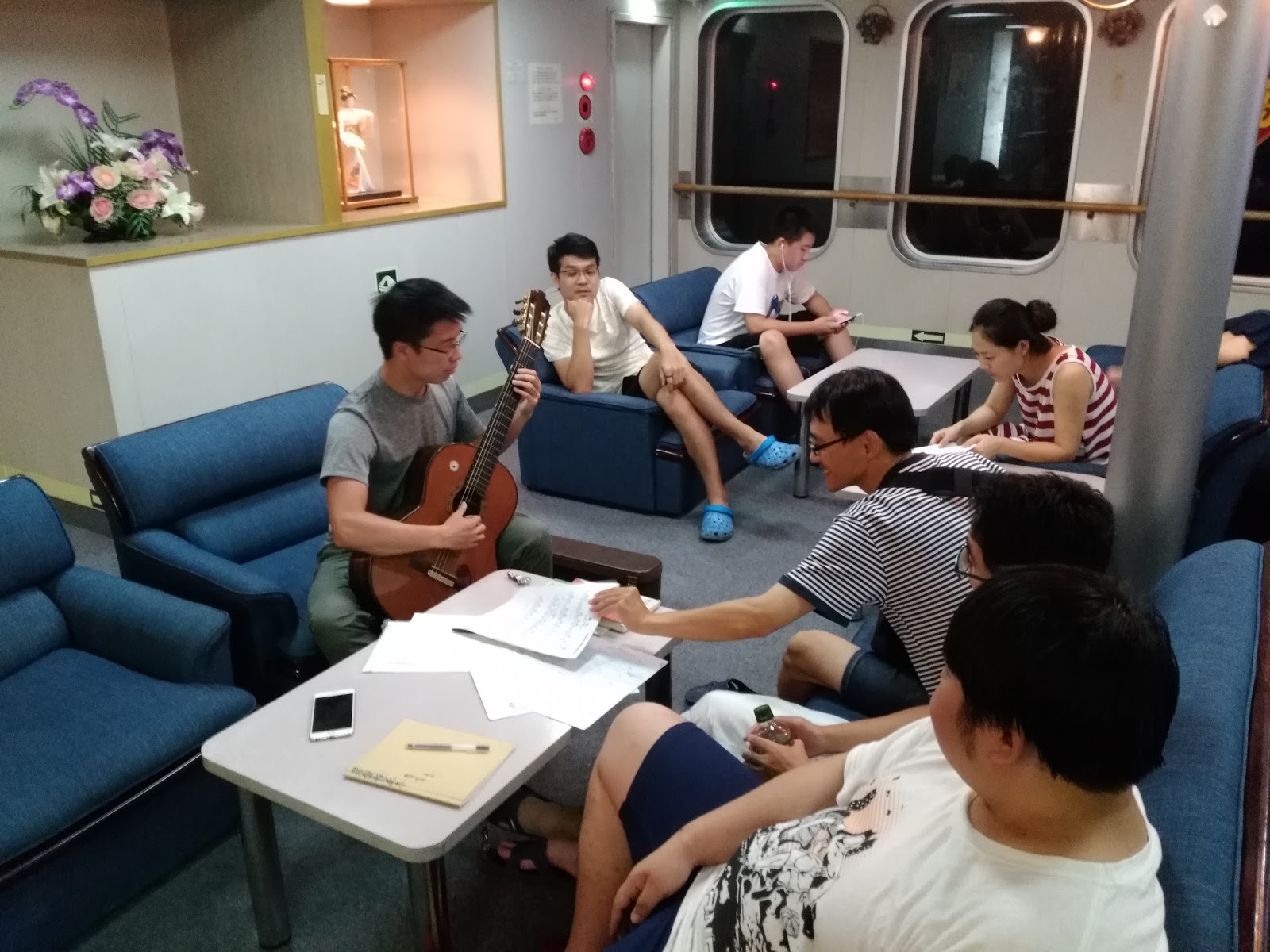

この日も延長12回を戦って無得点(=9月24日、阪神甲子園球場で、写真は渡邊さん提供)

抑えのドリスが7敗喫する

児玉

中継ぎ、抑え投手については。

ドリスがね……。さすがに抑えで7敗はちょっといただけない。抑えるときは3人で抑えるのに、先頭バッターを出すと勝手に乱れて3点くらいあげるんですよ。

球が強い分、守備が下手なドリスの周りにばっかり打球が飛んで、打球をドリスが処理して悪送球になるっていう(笑)。

児玉

ドリスは制球もいまいちだった。

真ん中に投げとけば抑えられるのに。

ツーシームで155キロ出るんだから、ど真ん中投げててもそうそう打たれねぇだろって思っちゃうんですけどねぇ。

3年目の金本監督に誰も物申せず?

金本監督就任時には3年くらい最下位でも我慢するはずだったが、フロントが我慢できなくなって金本監督を切ってしまった。

フロントが我慢できなかったのはしょうがなかったかも。最終年は金本さん自身がロサリオを獲得したり、育成という方針からずれて迷ってしまっていた。いきなり監督になったわけですから、金本さんをサポートするような経験豊富な人がいれば違ったのかもしれませんね。

若手を育てないといけないのに糸井(嘉男)を獲ったのもよく分からない。あと金本さんは現役時代かなりの成績を残してるから、周りがみんなイエスマンになってしまったのかも。ヤクルトだと小川(淳司)監督と宮本(慎也)ヘッドコーチで、宮本さんの方が結果残してるから小川さんに文句言いやすいと思うんですよ(笑)。

去年とおととしは矢野(燿大)ヘッドコーチ(=現監督)が物申す役割だったらしいんですけどね。今年は矢野さんが2軍監督だったから……。

日本に来るレベルの外国人選手に大金を払って賭ける、という発想を見直すべき

児玉

特に期待外れだった選手は。

いろいろいらっしゃいますが、ロサリオ。ホームランバッターではあるけど「振らない」ことをもっと意識してほしかった。当たればショートゴロゲッツー、当たらなければ外のスライダーに三振。韓国時代の日本人コーチは、外角は打たずに内よりの球を待て、と言っていたので、そこを継続してくれれば良かったんですけど、日韓の投球スタイルの差に苦しめられたのかな、と。

児玉

阪神の外国人はキャンプで好調でもシーズンで打てなくなることが多いような気がします。

外国人はどの球団でもその傾向はある。これは言っちゃおしまいなんですけど、日本に来るレベルの外国人と心中だっていうのは、それ自体を見直した方がいいのかなっていう気もしなくもない。日本に来るってことはメジャーでやっていけなくなったということですからね。

ロサリオは当然として、「右の大砲」大山、中谷(将大)あたりが軒並み不調に陥ってしまったのは残念でしたね。あそこらへんの選手が引っ張って甲子園のスタンドに入れてくれないとホームラン数が伸びていかない。噂によると片岡(篤史)バッティングコーチの右打ち指導が原因?

左打ちのバッティングコーチしかいなかったのも問題。

金本監督も左打ち。だいたい甲子園で3割30本打てる左打者なんて金本さんくらいしかいない(笑)。その人が教えてもうまくなるのかなって。

金本監督がみんなを長距離砲にしようとしていた。監督に就任したとき、鳥谷(敬)にホームランを打てみたいな指令をしたらしい。それで2016年シーズン鳥谷が調子を崩したというのはあると思う。髙山(俊)にしても、ホームランバッターなのか。マートン(2015年退団)の後釜で安打製造機であるべきだと思うんですよね。一人一人に合った指導というのはなされていなかったのかなっていう感じはしますかね。

髙山の初年度とか、センスあふれるバッティングをしていたのに、指導が合わなかったのかな。結構変態的なバッティングしてましたよね。技術は光るものがあったと思うんで、僕はまだ髙山に期待しています。

甲子園の大観衆は、阪神には荷が重い?

甲子園の大観衆(=8月29日、阪神甲子園球場で、写真は渡邊さん提供)

児玉

たまに横浜に大勝するのによく僅差で負けていたのはなぜでしょうか。

クラッチヒッターが少ない。得点圏打率が高い選手はいるんですけど、10─0で勝っているときに打っても得点圏打率は上がりますよね。頼むここで打ってくれっていうところで打つのが本当の「得点圏で打つバッター」。大勝しているときは相手がしょぼいピッチャー出してくるから調子乗って打てるのかな。

150キロを出すような勝ちパターンのピッチャーを打てないっていう印象はありますね。

僅差で負けてはいるんですけど、最後追い付かない程度の追い上げをして負けるっていう試合が多かった(笑)。初回に5点くらい取られて6、7、8回に1点ずつ取って惜しかった、みたいな。

児玉

プレッシャーに弱いのか。

個人的な意見なんですけど、収容人数3万人の浜スタ(横浜スタジアム)、その半分を占める1.5万人くらいの阪神ファンの声援がちょうどいいんじゃないかと(笑)。甲子園の4万人の阪神ファンだとちょっと荷が重いのかなと(笑)。

鳥谷さんなんかはどんどん野次ってくれって言ってるらしいんですよ。でも最近の若い選手は野次られるのが辛いのかなぁ。自分も(野次る)一味なんであんま言えないんですけど(笑)。横浜スタジアムは最近横浜ファンが多くて、阪神ファンが適度に少なくていいのかな。

藤浪が仙台(楽天生命パーク宮城)だと野次が少なくて投げやすいって言ってた。

一同

爆笑

2年前にも完封、今年も6回3分の1を無失点でしたもんね。

阪神ファンって負けても優しく応援するタイプじゃないから(笑)。それで発奮するタイプだといいんですけど。

今の阪神の選手にはこれくらいの声援がちょうどいいのかもしれない(=8月10日、横浜スタジアムで、写真は渡邊さん提供)

我らが阪神タイガースよ、強き姿を再び見せてくれ。次回は帝虎会のメンバーに、来季への展望を聞く。

【関連記事】

東大生虎党に聞く、どうなる来年の阪神 藤浪よ「脱・いい人」で復活や