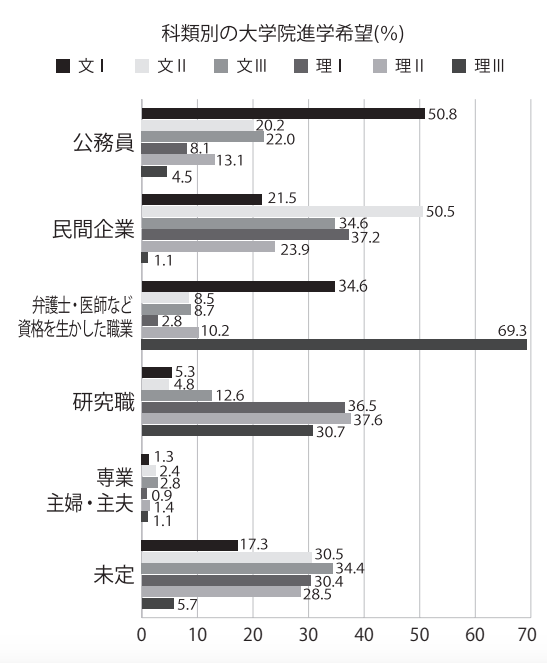

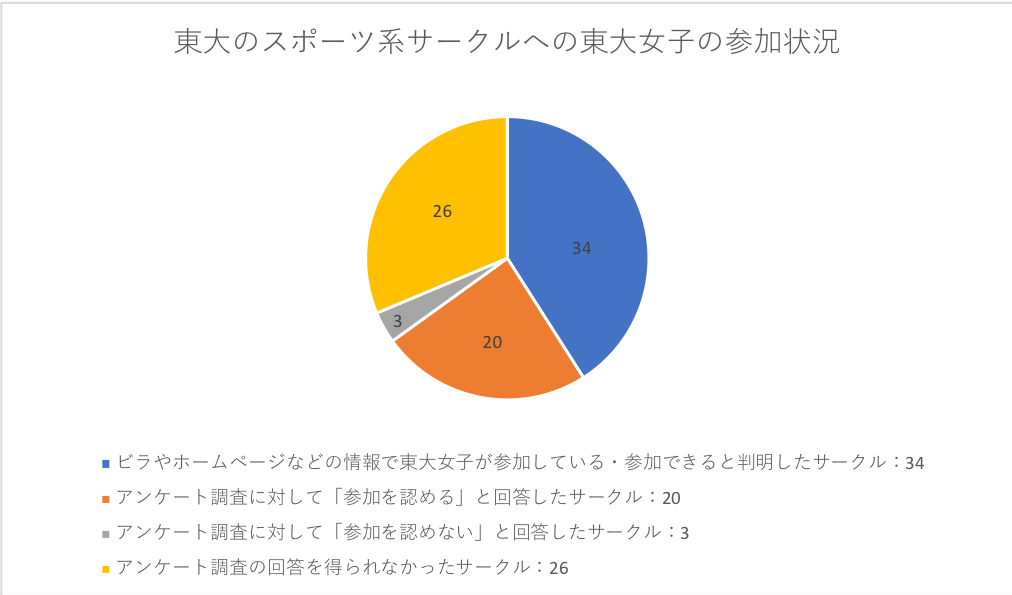

東京大学新聞社が実施したアンケート調査により「東大の女子学生の参加を認めない」男女混成のサークルが東大内に少なくとも3つ以上存在することが分かった。アンケート調査の回答を得られなかった団体を含めると、同様のサークル数はさらに多い可能性がある。

(取材・武井風花、福岡龍一郎)

東京大学新聞社は、新入生に配布された新歓用ビラやウェブサイトの情報などで、東大の女子学生(以下、東大女子)を受け入れているかどうか判明しなかった52のサークルに質問票を送付。「東大女子からサークルへの参加可否を尋ねられたら、参加を認めるか?認めないか?」と性別による参加条件をサークル構成員に設けているかどうかを尋ねた。(アンケート実施期間:2018年4月24日~2018年5月1日)

23のサークルから回答を得て、そのうち3つのサークルが「参加を認めない」と回答。3つのサークルは全て、東大の男子学生と他大学の女子学生によって構成されるインカレサークルだった。

東大女子の参加を認めない理由を尋ねると、サークルAは「私どものサークルでは新歓のビラにも『女子は○○大のみ』からなる(編集注・原文では○○大は大学名)と記載しており、東大女子は参加できないことを明示しています。ただ、なぜ『○○のみ』なのかは私にも不明な点です。東大女子を入れたいと思ったことも実はありました。ただ入れない理由を聞かれたとしても、伝統としか答えられません。インカレとはそういうものでしょう。(中略)それ故、うちのサークルでは東大女子はおりません。お断りです」と回答。サークルBも同様に、「例年そうなっているため」とサークルの伝統や慣習を理由に挙げた。一方、サークルCは「他大の女子が大勢いる中、東大女子が少数いてもなじめなさそう」と、メンバー間で不調和が生まれるリスクを理由に挙げた。

東大女子の参加を認めないサークルが東大内に存在することを、大学はこれまでも問題視してきた。2016年3月には、南風原朝和副学長(当時)が、「残念なことに、学生団体の中には、本学学生が加入を希望しても、性別、国籍、年齢などにより、入会資格等に制限を加えている団体も見受けられるとの報告があります」と懸念を示した上で、サークル運営の自主的な改善を求める文書を公開した。

だが、文書公開から2年がたったアンケート実施時も、東大女子の参加を認めていないサークルは依然、複数存在していた。アンケート調査の回答を得られなかったサークルを含めると、そのような団体はさらに多い可能性がある。

◇

この問題を受け、東京大学新聞社は当事者である東大女子にもアンケート調査を実施した。学部1年生から修士2年生まで83人の女子学生に「東大女子が入れないサークルにより不利益を被ったことがあるか」などの設問に自由回答方式で回答してもらうと、13人がそれらのサークルから不当な扱いを受けたことがある旨を回答した。その回答の一部は以下の通り。

「スポーツ関連のサークルを探していた際に、ほとんどのインカレ系のサークルは東大女子お断りであり、選択肢はわずか数カ所しかなかった。入ったサークルで非常に充実した練習を出来ているが、自由な選択が制限されていたという違和感は残っている」(理Ⅲ・2年)

「1年生のときバスケのサークルに入ることを考えていたのですが、女子が入れるサークルとの練習日程が合わなかったため断念しました。他のサークルが東大女子を受け入れてたなら他の曜日に練習するサークルを選ぶこともできたかと思います」(文Ⅲ・2年)

「テント列(編集注:諸手続きを終えて帰宅する新入生を勧誘し、テント内でその部活やサークルの説明を行う新歓イベントのこと。ほぼ全ての部活やサークルが駒場キャンパス内一部の道の両側に列をなすようにテントを立てる)の時、東大女子が入れないサークルに差し掛かった瞬間に勧誘が急に止まる。1年生ながら、明らかにそこがいわゆる『東大女子が入れないサークル』だと分かり、上級生のちょっと気まずそうな雰囲気に違和感を覚えた」(文Ⅲ・2年)

「フットサルサークルのマネジャーになりたいと思っていたため、サーオリ(編集注:「サークルオリエンテーション」の略。4月初めの2日間、各部活・サークルが駒場キャンパスの各教室にブースを設け、新入生が興味のある部活やサークルを回る形で行われる新歓イベント)でブースに行ったら、東大女子お断りと部屋から出された。上京して間もなく、地方の高校のためあまり情報もない中そんなことになり、泣きそうになった。何で東大女子なのに東大のサークルに入れないのか、と非常に理不尽に思ったし、東大女子が入れないならせめてサーオリに出店しないでほしかった。それを黙認している東京大学も許せなかった」(法・3年)

調査からは、実際に不当な扱いを受けた東大女子が一定数存在することが判明した。全女子学生の人数を勘案すれば、その数は更に多いと推定できる。東大内のサークル環境の不健全さが改めて浮き彫りになる結果となった。

◇

~記者の視点~

私自身、サークルオリエンテーションで、ある団体に「東大女子だから」という理由で遠回しに門前払いされた経験がある。東大生が東大のサークルの説明を聞きに行っただけなのに、なぜあのようなけげんな目で見られる必要があったのだろう、今でも思い出すだけで悔しい。本記事冒頭のアンケート結果を額面通りに受け取れば、東大女子の参加を認めないサークルは数個程度しか存在しないということだが、2年間東大で過ごしてきた身としては、実際はそれ以上〜数十程度存在するというのが偽らざる実感だ。

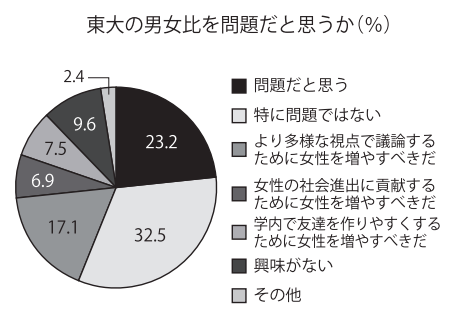

ただ、参加を認めないサークルばかりを批判することは難しい。そのような団体が存在する背景には、東大内の男女比率の不均衡も要因の一つに挙げられると考えられるからだ。全学生の2割に満たない東大女子が自由にサークル選びができたとしても、一部のサークルに東大女子の参加が偏るのは想像に難くない。その状態が年月をかけて繰り返されることで制度が固定化され「このサークルには東大女子は参加できない・参加させない」と暗黙のルールのようなものがサークル側に形成されてしまったのではないだろうか。東大女子を拒絶する理由としてサークルA・Bは「なぜなのかは分からない。伝統としか答えられない」「例年そうなっているため」と回答したが、その言い分は正当性を有しているとは言い難く、むしろ団体に所属する彼ら自身も、明確な根拠を持たず戸惑っているように取材を通して感じた。

とはいえ、過去のインタビューで社会学、ジェンダー論が専門の瀬地山角教授(総合文化研究科)が指摘しているように、現状によって実害を受けている女子学生が一定数存在する以上、そのようなサークルの存在を無条件に肯定することはできない。なぜ東大女子を拒絶するのか、現在の制度を変えない理由はあるのか。新歓活動が本格化するこの時期に、メンバー同士で改めて新歓の方針を話し合ってみてはいかがだろうか。(武井風花)

【関連記事】

この記事は、2018年9月4日号の記事を加筆修正したものです。本紙では、他にもオリジナルの記事を掲載しています。

ニュース:新連載:東大女子が入れないサークル① 3団体が参加拒否 伝統などを理由に

ニュース:学習記録自由に共有 安全・安価に活用可能

ニュース:駒場寮OBら 寮自治会の資料を還付請求

ニュース:七大戦 5位に転落

ニュース:宮台投手1軍で初登板 五回途中2失点で勝敗付かず

ニュース:小紙が協賛 「ROOTH2-3-3」がオープン

ニュース:東大女子が入れないサークルの実態は 他団体の活動・印象にも影響

企画:どうなる? 紙の未来 デジタル化の波 紙も進化

企画:駆除すべき? 外来種 三四郎池の生態系を考える

日本というキャンパスで:劉妍(農学生命科学・博士2年)④

研究室散歩@批判哲学:ブレガム・ダルグリーシュ准教授(総合文化研究科)

取材こぼれ話:ブレガム・ダルグリーシュ准教授

東大CINEMA:ペンギン・ハイウェイ

キャンパスガール:三村有希さん(文Ⅱ・2年)

※新聞の購読については、こちらのページへどうぞ。