今回は通信制高校の中でもN高等学校(以下N高)独自の取り組みとしての「オンラインホームルーム」に迫る。

N高の授業自体は、動画とテキストが用意されているため、通常の通信制と同じように各自がオンライン学習で好きな時間に進めて行く。勉強したかどうかは「レポート」の提出で判断される。

しかし、N高ネットコースでは、通信制であるにも関わらず、毎日「ホームルーム」が行われているという。もちろん、リアルで一箇所に集まるわけではない。このホームルームはネットで行われる。先進的なIT企業などで利用されているコミュニケーションツールであるSlackで、担任と生徒が毎日同じ時間に集まって連絡事項やディスカッションを行っている。

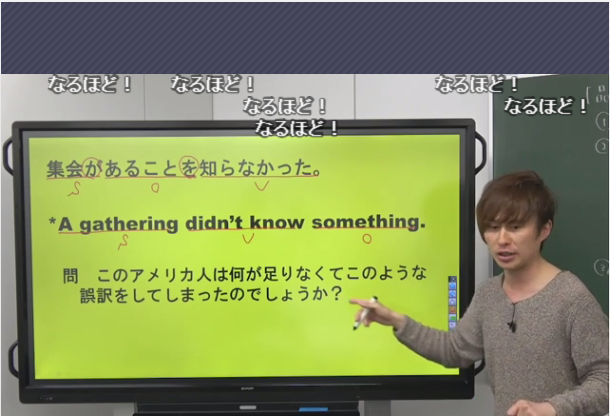

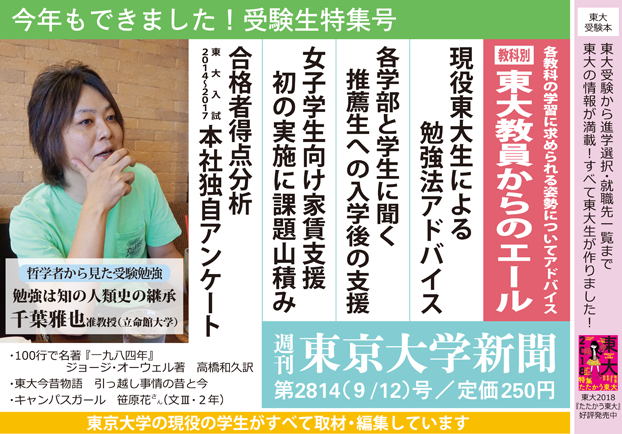

![]() 開始時に「起立!」「礼」などと掛け合う文化が定着しているクラスもある

開始時に「起立!」「礼」などと掛け合う文化が定着しているクラスもある

Slackでは「チャンネル」と呼ばれるグループを作成することができ、このチャンネルを利用して、クラブや同好会活動も盛んに行われている。全国に趣味の合う仲間ができたという声もある。

このSlackを利用したホームルームは、一体何が起きているのだろうか。今回は、ホームルーム(以下HR)の様子を見学させてもらうと共に、N高校ネットコース教諭・金堂宏昭先生に話を聞いた。

N高では、Slack上では担任は「モデレーター」と位置付けられ、生徒の近況報告や自己紹介などのコミュニケーションを促す役割を担っているとされている(「設立の背景とN高等学校の特長について」N高等学校 入学広報部)。

HRをどの時間に開催するかは、各クラスの担任に任せられている。このクラスでは午後2時から1時間というのが通例である。もちろん、バイトなどで参加できない生徒もいる。

取材した金堂クラスは、N高の全クラスの中でもスレッドのコメント数が多い、HR活動が盛んなクラスの一つだ。N高の取り組みの最前線を行くクラスの在り方から、オンライン学習の未来を見ていきたい。

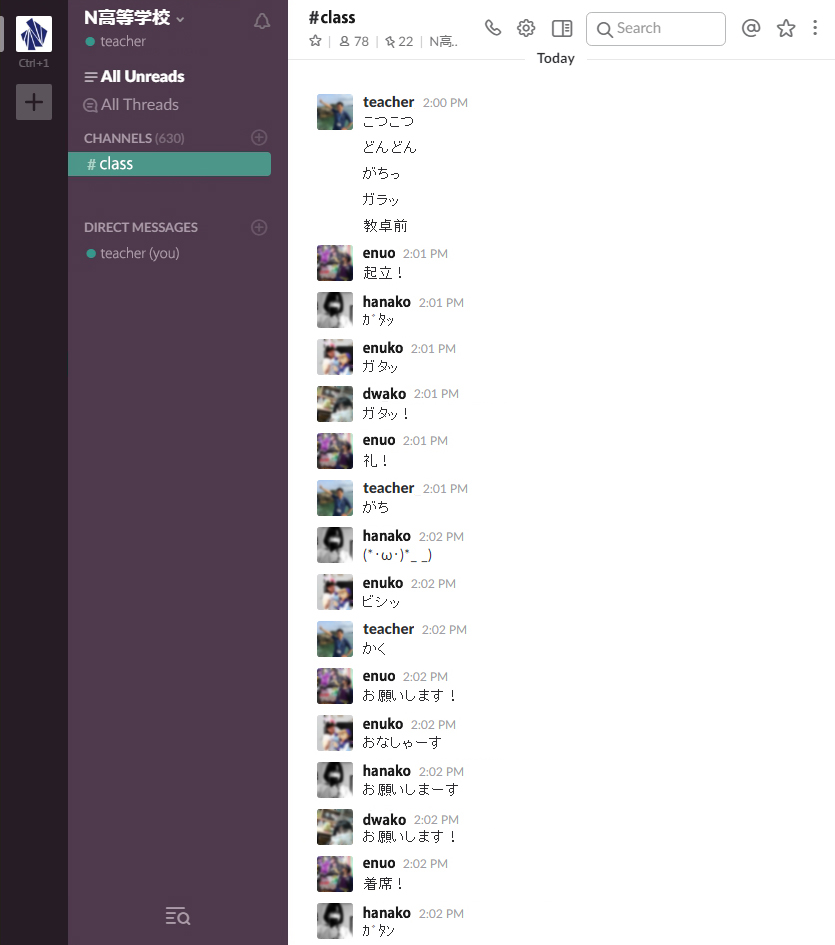

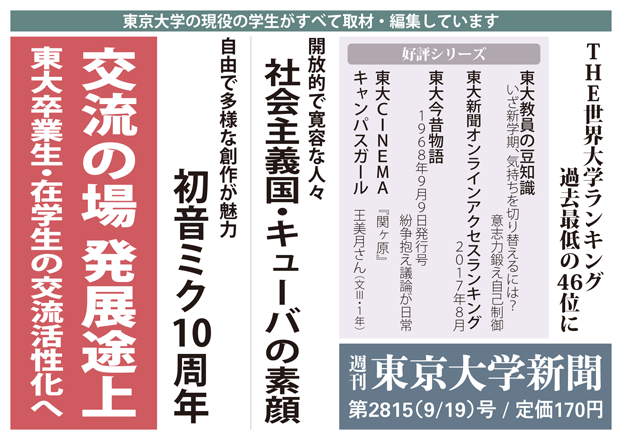

![]() SlackでHR運営を行う金堂先生

SlackでHR運営を行う金堂先生

――SlackでHRを行うというのはどういう感じですか。

N高では、普通の学校でやっていることを全てネット上で再現したいと考えているんです。だからSlackでは、HRの他に、クラブや同好会活動のチャンネルもあります。現代社会では、コミュニケーションは現実の世界だけで完結していません。ネットで友達を作るというのも普通になってきています。

学校生活の中で、生徒にとっても、担任とのコミュニケーションのみならず、生徒同士の横の繋がりを促進したい。在校生アンケートでも、生徒に「学校に期待することはなんですか」と尋ねたところ、「友達ができること」と答えた比率がとても高い。実際にクラスHRでも、生徒同士の議論も盛んですし、クラブ・同好会活動での友人作りも活発なようです。クラスには「教室」と呼べるようなメインのスレッドが一つあり、そこで話せる時間は朝の7時から夜の10時までと制限していますが、夜も話したい生徒がいるので、夜10時以降も話したい人向けの別スレッドを立てる必要があるほどでした。

――Slack上のやり取りでも生徒と先生はなじめていますか。

はい。僕なんか、すでにチャット上でいじられていますよ(笑)。まあ、意図的にそういうキャラを演じてるところもあるのですけどね。この子たちは僕をいじるのが趣味なんです(笑)。

インタビューをしながら、HR開催の時間が迫ってきた。金堂先生が「そろそろ始まるよー」とチャットで流した後、筆者と話しこんでいてスレッドに全く登場しない時間が続くと、生徒たちから「先生、東大生とイチャイチャしてるのー?」「僕のこと見捨てるのっ!」などと、先生をいじる投稿が続く(東京大学新聞社から取材が入ると生徒に告知済み)。

――すごく近い関係なんですね。

はい(笑)。そういう風な文化を作ってきました。もちろん最初からそうだった訳ではありません。「僕が発言したらレスポンスしてね」と伝えてきましたし、「仲間がボケたら拾ってあげてね」とも何回も言ってきました。

ただ、オンラインでこれだけ仲良くしていても、リアルで会った時はやっぱり最初はどことなく壁がありました。ニコニコ超会議で、N高の文化祭があり、そこでリアルホームルームを行いました。その時に生徒たちに初めて会えたのですけど、いつものSlackと違って、最初はみんな戸惑っていて慣れない感じでした(笑)。

――生徒とはこのスレッド上のみでコミュニケーションを取るのですか。

いや、このHRがもちろん基本となりますが、他にも電話したり、個別でメッセージ(ダイレクトメッセージ、以下DM)したりします。まあ、最近の子は電話が苦手なのか、あまりすぐには取ってもらえないんですけどね。生徒一人一人との電話の他にも、DMは2週間に一回は全員とするようにしています。

そうこうしているうちにも、次々と生徒がスレッド上に現れ始める。各々が話しているため、チャットがものすごい勢いで進んでいる。

――みんな、アクティブですね。

もともとこういうチャットが好きな子たちも中にはいると思います。ただ、全員がこのようにアクティブな訳ではないので、次は「クラスのアクティブ率」、つまりHRで発言する人数をさらに増やしていくことが課題です。もちろん、タイピングが早いか遅いかという問題もあると思いますが。

――HRではどのようなテーマで話をするのですか。

色々あります。クラスが仲良くなるために、日替わりで自己紹介する時間を設けていた時期もあります。例えば「私の飼っている猫」とか、ごくプライベートな話をするんです。最近ではクラスでレクリエーションをやろうという企画を立て、僕も含めて一緒にソーシャルゲームをしたこともあります。社会的テーマでディスカッションをしたこともあります。僕はN高の前はIT企業に勤めていたので、ビジネスのフレームワークのレクチャーをしたこともあります。

こうして話を聞いているうちに、クラスが始まる時間を1、2分過ぎてしまうと、生徒から「先生まだー?」などの投稿が相次ぐ。そして金堂先生がスレッドに登場し「遅れてごめん! みんなこんちはー!」と投稿すると、一斉に「こんちはー!」「こん」(こんにちはの省略)などのレスポンスがある。挨拶する生徒のうち、久しぶりにHRに来た生徒がいたら、先生がすぐさま投稿を拾って「久しぶりー!」と声をかけていく。最初は「雑談」ということで、とりとめのない話を10分少々するそうだが、盛り上がって時間が長くかかってしまうこともしばしばだという。

その後は「学校連絡」の時間。学校側からの連絡事項を通知する。この日は二つの連絡事項があり、一つ目は「N予備校の動画配信の一週間の時間割」だった。N高では、単位取得のための授業のほかに、「課外授業」という形でさまざまなプログラムを提供しており、その時間割の連絡となる。

金堂先生は、それとともに「みんなN予備校はうまく使えてる?」と投げ掛け、生徒はそれに対して率直に「うん」「あんまり使えてない」と答えている。

――結構、みんなの声拾えてますね。

はい。僕の真面目な質問には真面目に答えてねと指導しています。雑談の時はふざけてていいのですけど、僕が本気だと思ったら本気の反応をしてねと話しています。

続いて学校連絡二つ目に移る。二つ目は総務省からのアイディアコンテストの応募の連絡。総務省のプログラムの課題を提出すると、授業での「総合的な学習」のレポートの代わりとして認められる。

この時間に登場した生徒もいたが、ルームに来るなり「こんちはー」と挨拶している。ここで金堂先生は、スレッドを巻き戻して議論の流れを確認。生徒の発言は数も多くスピードも早いため、見落としている重要なコメントがないか判断している。

――IT、チャットに強くないと、難しい仕事ですね。

僕は以前IT企業に勤めていた仕事柄、Slackを以前から使っていたので、多少感覚があるのですけど、使ったことのない人は最初は慣れないかもしれませんね。とはいえ、N高の先生はみんな、僕と同じようにSlackでHRを行ったり、日々のコミュニケーションを取っています。ただ、気をつけないといけないのは、議論をうまくハンドリング、導いてあげないと、今HRに来てくれている生徒も離れていってしまうだろうなと感じています。

二つ目の学校連絡を受け、生徒は「面白そうー!」という意見もある一方、「もうレポートだしちゃったからなー」という反応もある。ここで金堂先生は、「みんなレポートの進みはどう?」と話を投げかける。

SlackのHRによく来ている生徒たちは、レポートはかなり出せています。僕がHRで口酸っぱくレポートをやるように言っているので。僕が生徒に対してSlackに来てほしい理由は、一つはレポートをしっかり進めて欲しいから。みんなには、レポートが終わったら、スレッドで「私レポート終わった!」と宣言してね話しています。レポートの話題をHR上で頻繁に出すことが重要だと思っています。

ここで学校連絡二つが終わり、HRの後半である議論の時間に移っていく。今日の議題は、「どうしたらクラスのHRの参加率をもっと上げられるか」だ。

――参加率に関して、いかがですか。

やはりHRに同時に全員参加してもらうことは難しいです。バイトなど、時間の都合もありますので。対策として、その日の「HRのまとめ」というのをワードで作って、参照できるようにしています。あまりHRに来られてない生徒にもDMで「まとめは見られている?」と聞くと、「見ています」という生徒が多くて、来られなくてもまとめは見てくれていますね。

議論の時間の始めとして、まず金堂先生が、「そもそもなんでみんなは時間を作ってHRに来てくれているの?」と問い掛ける。前日に、明日はこういう議題だから考えて来て、と宿題として出していたらしい。生徒たちからは「こういう、顔を合わせないで交流できるのを目当てに、この学校に入ったから」「学校らしいとこって、ここくらいじゃん」「中学校時代もHRあったし、出席は使命感かな」などという反応が見られた。

――真剣ですね。

はい。チャットに積極的に参加してくれている生徒たちは、この課題(HRの参加率の更なる向上)をかなり自分ごととして捉えています。なんとかしなくてはと思っている。正直、僕たち教師陣も、試行錯誤を繰り返している段階なんです。前例のない取り組みなので。

では、改善点は? どうしたらみんなもっと参加してくれるかな、と金堂先生が投げかけると、「盛り上がると解散が遅くなるので、終わりの時間をはっきり決めた方がいいと思う」「人数が多すぎるのでは?」「都合のいい時間がみんなバラバラだから、2回に分けてやればいいと思う」「個別でメッセージ送って参加してもらう」という具体的な提案から、「改めて、HRとはなんなのか、役割を考え直した方がいいと思う」という本質的な問い掛けまで見られた。この議論自体に価値を感じ、「もっとこういう風にディベートしていきたい」という声も挙がった。

――こんなに白熱した議論をされているとは思いませんでした。

そうですね。最初からこうだった訳ではないのですが、続けることで、議論をしていけるようになりました。これまでも週に一度はアイディア出しや課題解決のための議論の時間を持ってきたので。今は僕が議題を設定していますけど、理想は、テーマ決めから結論まで、生徒が自走して進んでいけることです。そのようなグループがクラスで複数出てくれば、このHRがもっと面白くなっていくと思っています。

インタビューをしながらのHR見学の時間も終わりが近づいて来た。「そろそろ時間だねー! みんな真剣に考えてくれてありがとう」などと先生がまとめに入ると、「この話、終わらせたくないんだけど」と、続けて考えていきたいという生徒の声が挙がった。

僕は本当にHRは生徒全員に来てほしいと願っていますね。ただ、そのために自分自身も新しいことにチャレンジするなど、みんなが楽しみながら成長できるものとは何かを、もっと考えて実行していかないとなと思います。このHRが単なる事務連絡で終わらないように、この場所がみんなが変わるきっかけになるように、日々工夫していきたいですね。「先生、それめんどくさいよー」とか言いつつ何かしら行動することで生徒が変わってくれればそれが一番うれしいです。だから一部の生徒だけでなく、みんなにSlackでのHRに参加してほしい。まだまだ改善点もたくさんありますけど、生徒と一緒に未来を創っていきたいですね。

【N高生のリアル】

昼休み明けの恒例授業「サークルリーディング」とは?

東大受験から基礎固めまで レベルに合わせた英語教育

「N高は『道具箱』」 可能性を生むプログラミング

ITで教育はどう変わるか? 「N予備校」の理念や開発経緯に迫る

【N高生のリアル⑤】Slackで交わされる「オンラインホームルーム」とはは東大新聞オンラインで公開された投稿です。