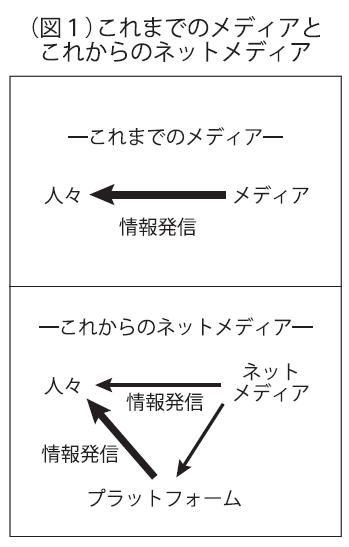

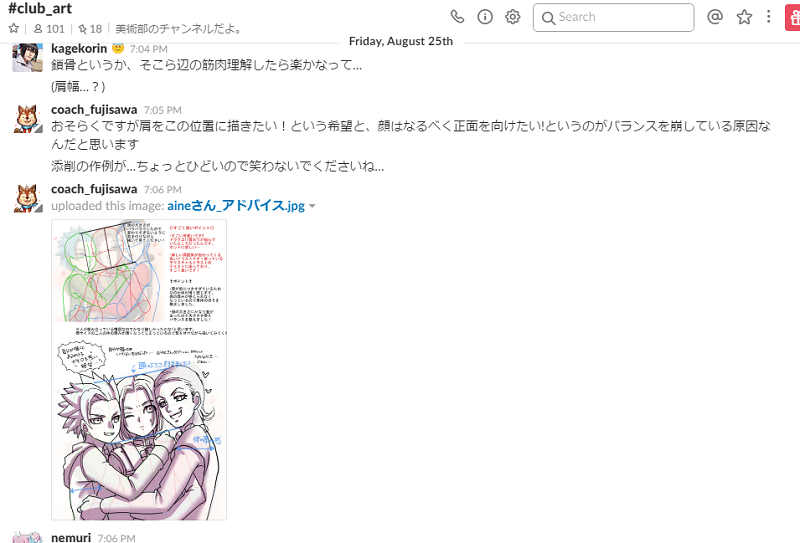

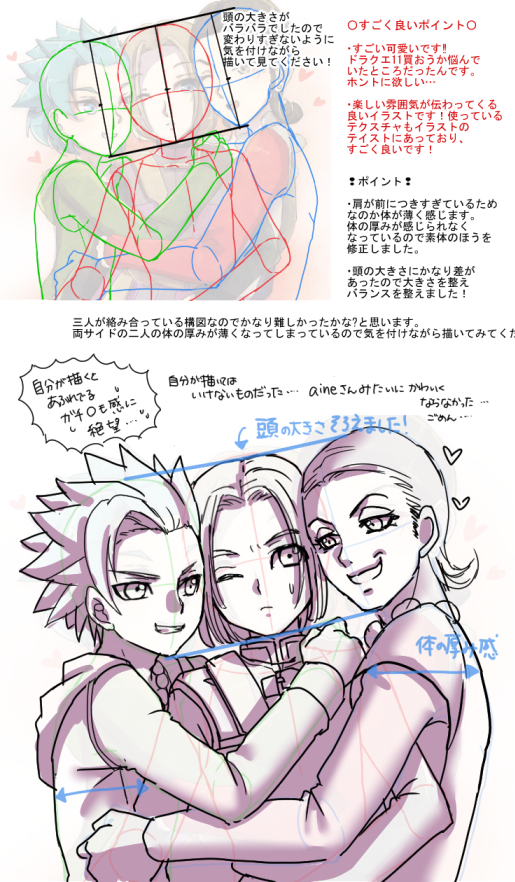

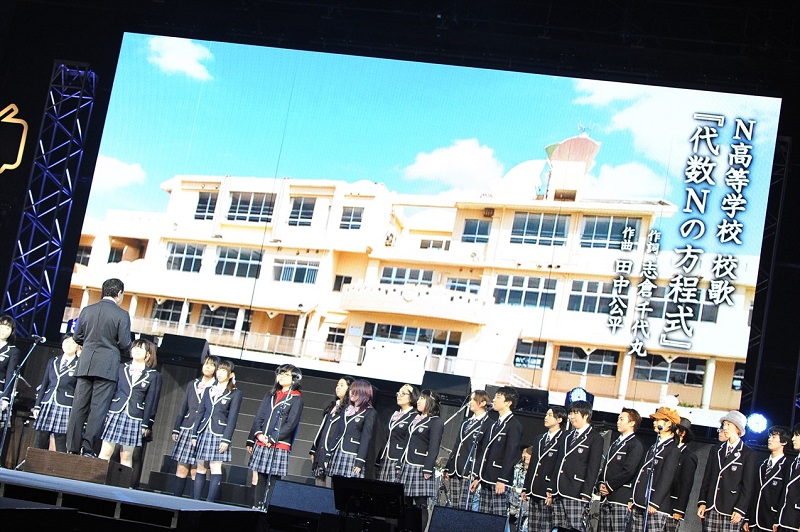

「ネットの高校」N高等学校。生徒たちのコミュニケーションはビジネス向けに開発されたチャットツールSlackで行われており、ホームルーム活動の様子を以前紹介した が、実は「部活動」も盛んだ。#club_artというチャンネルで活動している美術部は、プロのイラストレーターが顧問につき、生徒がアップした作品を細かく添削している。

Slack上で形成されているN高生の独自の生態系は本当に興味深い。今回はネット部活で屈指の盛り上がりを見せていると校内で評判の、「クイズ研究会」の活動に迫る。

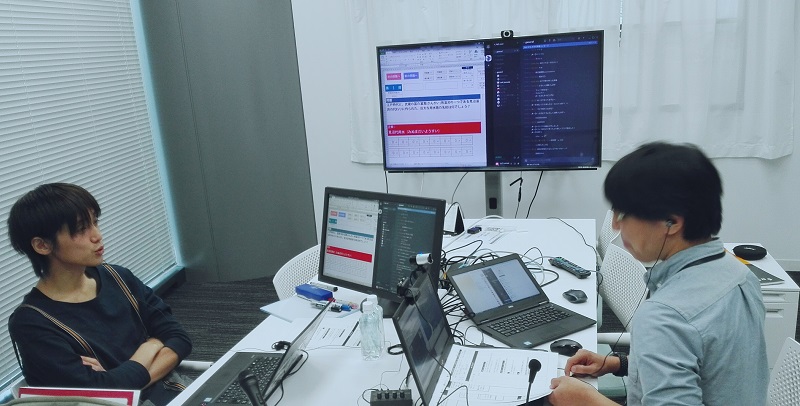

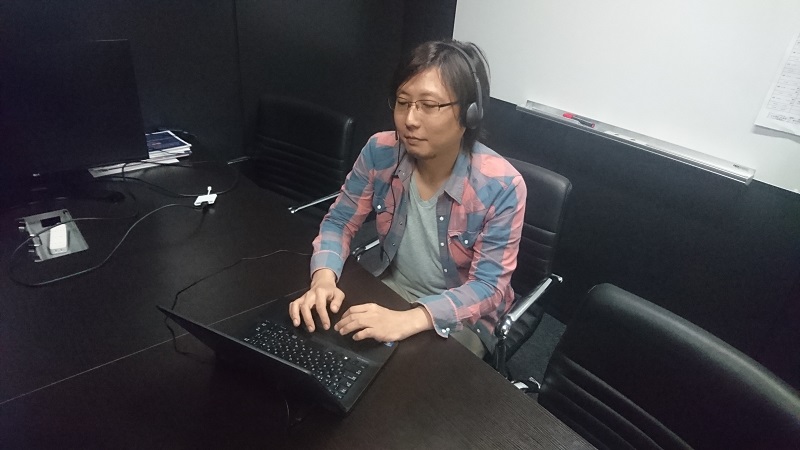

ドワンゴ本社の放送ブース

10月某日。東銀座のドワンゴ本社を訪れた記者は、クイズ研究会の公開ニコニコ生放送に立ち会うべく、配信が行われる部屋に案内される。別取材の都合で放送開始ギリギリに部屋に滑り込んだ記者が、渡されたイヤホンを耳に挿すと、クイズ研究会のボイスチャットにつながっているらしく、部員の声が聞こえる。

「もうすぐ始まるよ!出だし大丈夫?」「あー、電波が悪い…」「〇〇さんまだログインしてないの?」「山田さん(N高職員)、この箇所ってどう会話しますか?」

つないでいる部員は7~8名。全員が放送開始に備えている。

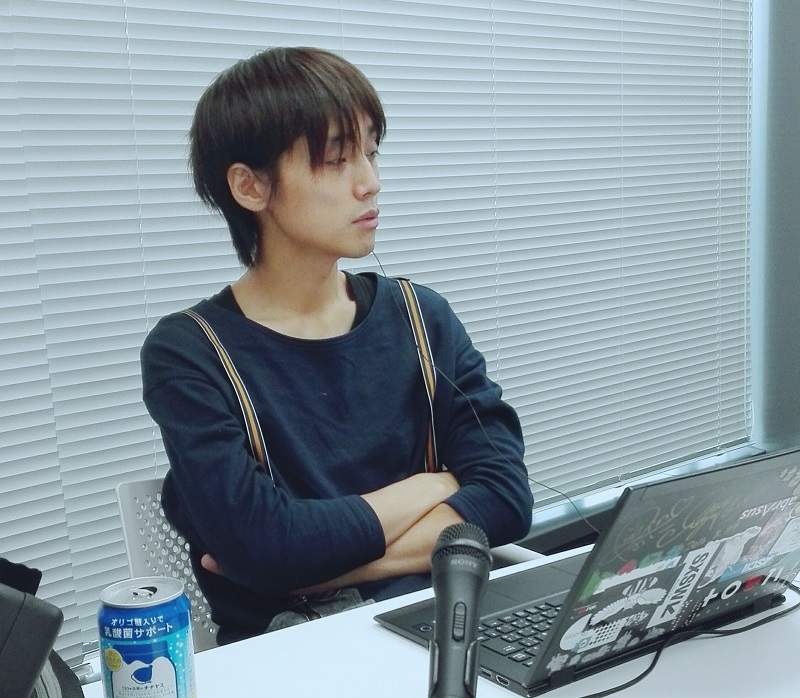

生徒たちとやりとりしながら、N高の職員・山田大一さんと特別顧問・吉田尚記さん(ニッポン放送アナウンサー)が配信の準備を進める。

N高職員・山田大一さん

高校生、ニコ生を運営する

よし、スタート!

「2代目会長のYamiです。最近寒くなりましたね。私の住んでいるところはすごく雨が多いんですよ」と、アナウンサーのごとく慣れた話し方だ。「さて、今日は寒い秋の問題を出してみたいと思いますよっと」

「問題 高温多湿な夏の暑さによる体調不良の総称を夏バテと言いますが、秋の急激な気温変化による体調不良の総称を何というでしょうか」

「えーと、夏負け?」「秋バテはないでしょさすがに」

「秋バテで合ってますよ」「あるんだ!?」「病院の先生も使ってますよ」といったやりとりを交えながら生放送がスタートした。

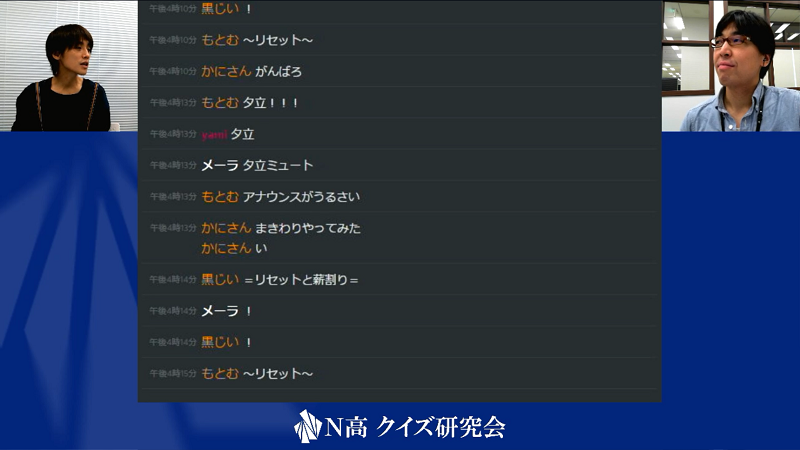

なんと、「ニコ生」しながら部員たちは活動する。部員生徒によるボイスでの参加、部員生徒のSlackでのチャット画面、中継ブースにいる吉田さんと山田さんの2人、そしてニコニコ生放送特有のコメントと、多重的なコミュニケーションが展開されている。

冒頭クイズの後、ボイスチャットでつないでいる部員がそれぞれ自己紹介。

「MacBook Proを買ってテンションが高い私です」「急に思い立って、大阪のユニバ(USJのこと)に来てまーす」

「安心と信頼のショッピングモールからの中継です」

生徒の中には、しっかり原稿化している生徒や、移動中などの都合でボイス参加できずSlackのチャットで参加し挨拶する生徒もいた。現場の2人とボイス参加の生徒が掛け合いしながら、Slackやコメント上で別のコミュニケーションが進んでいるあたりはニコニコらしい。

N高は編入も受け入れており、この10月からN高に入り、早速クイズ研究会に入部した生徒も参加。「クイズ初心者ですがよろしくお願いします」とSlackで挨拶。先輩メンバーから「毎日のフリバの様子から見ると、彼はクイズ初心者ですが…強いです」と評価を受けていた。

「フリバ」とは、クイズ研究会が毎日行なっている「フリーバッティング」のことだ。クイズ界の用語で、特にルールを決めず行う早押しクイズので、N高ではそれもSlackで行われる。

N高のクイズ研究会は、昨年の9月の立ち上げ後、続々と部員が加入し、現在35人に。高校のクイズ研究会としては大所帯である。

自己紹介が終わった後は、部員一人一人が宿題として作ってきたクイズ問題をみんなで解き合うコーナーに移る。

Slack × ニコ生

第1問はご当地問題。

「問題 江戸時代に、武蔵の国の灌漑用溜池の一つである見沼溜井の代わりに作られた、巨大な用水路の名前はなんでしょう?」

回答者は Slackで挙手する。

「(^ p^)/」「!」と2人の手が挙がり、最初に指された1人が答えを当てる。

「答え 見沼代用水」

一発正解。答えが出た後は、特別顧問・吉田アナとクイズ作成者のディスカッションが始まる。

「この答えはすごくクイズっぽいね。ただ、単なる知ってるか知らないかの問題になってるから、エピソードがあるともっとクイズっぽくなるんだよね。第何代将軍によって作られたとか、ご当地問題として〇〇から××に流れるとか」

「なるほど。それでしたら『日本三大農業用水の一つ』というのはどうでしょうか」

「いいね! というかそんなのあるんだ。俺初めて聞いたよ」と麻布高校時代からクイズキャリアを持つ吉田アナが感心する舌を巻く。

「はい、葛西用水路(埼玉県、東京都)と明治用水(愛知県)です」「あ、それ俺地元だよ」と他の生徒が合いの手を入れる。

「この辺の会話、十分に高校生クイズ選手権決勝レベルです」と吉田アナ。このようにして各自が毎日知識を磨き合っていくのだろう。

生徒にはそれぞれ得意な分野があり、最近加わったハンドルネーム「かにさん」は、カニにまつわる知識が豊富で、部内でも異色の存在感を放っていた。

特別顧問・吉田尚記さん(ニッポン放送アナウンサー)

「問題 地域おこしなどにも利用され、独自の食材の調理法などで、他地域との違いを出した料理や飲食物の総称はなんでしょう?」

すぐさま「!」がSlack上に並ぶ。「郷土料理」「ご当地料理」「特産品」「B級グルメ」などしばらく生徒たちが答えを出しあった後、正解が出される。

「答え ご当地グルメ」

一連のやりとりを見ていて、吉田アナが口を開く。

「問題文が悪いね。限定が甘いパターンです。例えるならば『徳川家康って誰?』という質問と一緒。『日本人』とも言えるし、『男』とも言えるでしょ。『徳川家康は江戸幕府第何代将軍でしょう』と聞いたら答えやすいでしょ。

クイズを作る力というのは、会話で相手に答えやすくさせる技術とすごく似ていて。問題文を作るのがうまい人は会話もうまい。事実、クイズ研究会の人たちはフリートークが面白いが多い。会話が武器にならない仕事はないから 」とコメント。このように、作問→解答→吉田アナのフィードバックが続く。

「問題 山口県の旧国名は長門ですが、青森県の旧国名はなんでしょう?」

「答え 陸奥」

吉田アナ 「うん、これは前振りがあって答えやすいね。上手です」

「問題 一般に名古屋飯と言われる台湾ラーメン、天むす、ひつまぶしの中で、名古屋が発祥であるとはっきりしているのはどれでしょう? 答えは一つとは限りません」

吉田アナより、「これは早押しというより、ボードクイズに向いているから、形式を変えようか。みんな、Slackに書いてください」と指示が出され、各自がSlackに「ひつまぶし、台湾ラーメン」「天むす、ひつまぶし」「台湾ラーメン」と書いていく。

「答え 台湾ラーメン」

このように、チャットを駆使したさまざまなクイズ形式も試されている。

「問題 飛騨山脈、赤石山脈、木曽山脈のうち、3000m級の山を擁していないのはどれでしょう?」

「答え 木曽山脈」

吉田アナ 「なんでこの三つの山脈なのかということが、知識がない人はわからない。だから『日本アルプスである』と前に付けると分かりやすい。こういう風に、クイズを作るのには優しさが必要です」

「クイズ」の先にある力

「問題 国の重要文化財として、横浜の山下公園で保存されている貨客船はなんでしょう?」

「三笠?」など数人が答えた後、正解が出てくる。

「答え 氷川丸」

ここで作問者の豆知識が披露される。「戦艦三笠といえば(注:日露戦争で活躍)、戦後、GHQの指示で艦上構造物を全て取り除かれ、ダンスホールと水族館が設置されて娯楽施設になったんです。しかし、三笠の歴史的価値を理解していた日米の人が、さすがにその状況を見ていられないと復元運動をして現在のように保存されるようになったんです」

それを受けて吉田アナが「いい話だな。そういうエピソードはすごく大事だよ。ぜひ問題文に入れてみてね。みんなのそういう知識はすごいね。よし、来週は戦艦シリーズで作問しようか」。

みんなが「やりたい!」とリアクション。「みんな話止まらなくなりますよ」と盛り上がる。どうやら、『艦隊これくしょん』ファンが多いようだ。

吉田アナ 「みんなの知識を生かして、エピソードをつけて作問して。でも短くするというのは忘れないで。かつ、自分や部員だけがマニアックに面白いというのはダメね。クイズはエンターテイメントなので、普通の人が聞いて『分かる。面白い』と思ってもらうことを意識して。『何それ?』って言われたらクイズは成立しないんだよ。

みんなが将来、こうやってクイズで培ったたくさんの知識を持つ大人になったとする。でも知識って、他の人に伝えられなきゃ意味がないんだ 」

それを受けて部員は「頭がいいとは、知識があるのではなく、難しいことをどれだけ優しく伝えられるかですよね」「教えることが一番頭を使いますよね」と反応を示す。

吉田アナ 「そうそう、相手がどういう状況にあるかを理解しないと伝えられないからね。クイズの問題文というのは、実はすごい技術が詰まったいい文章なんですよ。本当にクイズを真剣にやっている人たちは、『答えてくれてありがとう』と思っています」

「んー」と嘆息のようなものがボイスチャットから漏れる。生徒の表情や思っていることは知る由もないが、そこには何か大事なことを学んでいるような雰囲気が満ちていた。

吉田アナ 「来週の問題は一人1問じゃなくてもいいですよ、何十問でも作ってきてくださいね」

「たぎるわ〜!」などと生徒の反応。「やりたいだけやりな」と吉田アナが発破をかける。

「N高クイ研」 その教育的価値

生放送は終了。記者もボイスチャットで生徒たちと交流する。会長は、事前に他の部員に原稿を添削してもらっているらしい(「生放送なので、心配になるじゃないですか!」)。会長は入部理由について「私は中学まで体育会系だったけど、こういう世界もあるのか、と思って、楽しくて」と話した。

1時間半に及ぶニコ生の番組を立派に生徒たちが作り上げていることに、職員の山田さんは「昨年9月の立ち上げから、1年かけてここまで来れた」と胸を張る。

N高は実際のキャンパスに通う通学コースとネットコースの二つがあるが、クイズ研究会の部員はほとんどがネットコース生。自身も高校時代からクイズ研究会に所属していた吉田アナは「お互いに問題を出し合うというスタイル自体は、クイズ研究会では一般的なもの。クイズは一人ではできないコミュニケーション。問題を作って出し合うという仲間が必要。ただ、ネットの活用によって、体を集めなくてもできるようになったことが新しい 」と言う。

山田さん 「クイズ研究会という活動は、ネットの高校であるN高にふさわしいのかもしれませんね」

部としての目標は、高校生クイズ優勝だという。

ネットで、離れた仲間とクイズを通して高め合う。互いに異なる得意分野があり、個性を発揮する。好きで詳しい分野が武器になる喜び。特別顧問がつき、知識を人に伝えるためのトレーニングを受ける。

新しい学びのスタイルを、記者はそこに見た 。

【N高生のリアル】

昼休み明けの恒例授業「サークルリーディング」とは?

東大受験から基礎固めまで レベルに合わせた英語教育

「N高は『道具箱』」 可能性を生むプログラミング

ITで教育はどう変わるか? 「N予備校」の理念や開発経緯に迫る

Slackで交わされる「オンラインホームルーム」とは

長期実践型教育「プロジェクトN」のリアル

「皆は俺の宝だ〜!」奥平校長の愛の叫びと海外からのまなざし

ネット部活のリアル N高クイズ研究会の生態系

「孤独な通信制」という常識を覆す Slackで育まれる友情

【N高生のリアル⑧】ネット部活のリアル N高クイズ研究会の生態系 は東大新聞オンライン で公開された投稿です。