イチョウ並木の葉も散ってしまった今日は多くの人が恋人と過ごすクリスマスまで約半月だ。そこで数人の学生にアンケートを実施して東大生の恋愛事情を調査。その上で、医学部健康科学・看護学科(当時)卒で「恋愛結婚学研究所」所長を務め、女性の恋愛・婚活を支援するサイト「愛カツ」を運営する新上幸二さんに学生たちの恋愛についてアドバイスをもらった。恋人がいて関係を持続させたい学生、恋人がおらず寂しい思いをしている学生は参考にしてほしい。

(取材・武井風花)

新上幸二(しんじょう・こうじ)さん (株式会社TOBE取締役)

02年医学部健康科学・看護学科(当時)卒。IBMビジネスコンサルティングサービスなどを経て、16年より現職。女性の恋愛・婚活を支援するサイト「愛カツ」編集長、「恋愛結婚学研究所」所長。

気配りと経験で心をつかめ

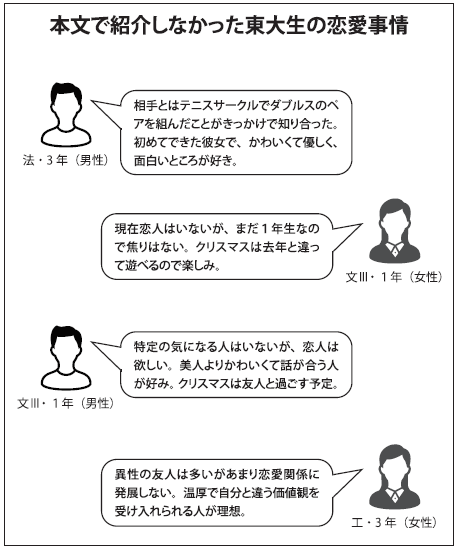

――恋人がいる男性(法・3年)

今の彼女とはサークルで知り合い、付き合い始めて1年半になります。何か不満があればすぐに言い、逆の場合はすぐに謝ることを心掛けています。面倒な時もありますがとても楽しいです。ただ、クリスマスはまだどこに行くか決めていません。

新上さん 順調そうですね。まず、不満について話し合っている点は良いと思います。価値観を擦り合わせる作業は関係を続ける上で大切です。単に謝るだけでは相互理解につながらないので注意しましょう。

また、クリスマスの予定をまだ決めていない点が気になります。予定は早めに細かく決めた方が良いです。スケジュールを決めて無駄な移動を減らし、相手を気遣ってあげるのがデート成功の鍵です。

――恋愛経験ありで現在恋人がいない女性(文Ⅲ・1年)

機会があれば恋人は欲しいです。今は同じサークルの人が気になっていて、アピールするために身だしなみをきちんとすることを心掛けています。会話力があれば進展させられるのにと思います。

新上 気になる人と距離を詰めるには、まずは相手と普通に会話できるようになりましょう。恋愛は日常会話の延長なので、特に身構える必要はないと思います。また、身だしなみに気を付けることは有効な手段です。7割の人は見かけで人の評価を決めるといわれており、実際髪型、服装を変えるだけで相手に対する印象は大きく変わりますのでぜひ続けてください。

――恋愛経験がなく恋人がいない男性(文Ⅲ・1年)

癒やしが欲しいので恋人はできたらいいなとは思いますが、部活が忙しくて何もできていません。周りに彼女ができた人が増えてきて焦っています。

新上 まず部活で忙しいからといって何もやっていないのは言い訳です。本当に彼女が欲しいなら、インカレサークルに入るとか、女子の多い講義を取るだけでも変化を起こせるはずです。恋愛はより多く経験を積むことで上手になり、経験を積まないと下手なままです。恋愛をしたいなら彼女がいないことに危機感を持ち積極的に出会いを探しましょう。ですが、部活は大学生でしかできない経験なので、もし恋愛の優先順位が低いなら部活だけに集中するのもありです。時間には限りがありますから。

――恋人を特に欲しいと思っていない女性(工・3年)

私は一人で行動するのが好きで、結婚の必要性も感じないので恋人も特に必要ないと思っています。以前付き合っていた人も友人のような関係でした。

新上 近年このように結婚にこだわらない人が増えているように感じます。他人との深い関係を求めなくなっており、特に女性については、出産、仕事復帰などで大きな負担がかかることで、デメリットが大きいと損得で結婚を考える人が増えています。でも、恋愛で得られる経験は貴重なもの。学生のうちに一度は恋愛をしてほしいです。

別れは恥?だが役に立つ

新上さんは「恋愛は受験勉強と同じ」だという。受験勉強は問題を解き、間違えたらなぜ間違えたか考えて修正するという作業を多く繰り返すことで力が付く。同様に恋愛も多くの人と付き合い、失敗することで徐々にうまくなる。

しかし、東大生は交際人数が少ない傾向がある。新上さんによれば、東大生には勉強に中学・高校時代の大半の時間を費やし恋愛に重点を置かなかった人や、異性と出会う場が少ない別学出身者が比較的多いことなどが主な要因として考えられるという。加えて「今まで成功経験が多いため、別れることを失敗と恐れ、一度付き合いだすとなかなか別れないことも影響しているのではないでしょうか」。

そのことを踏まえて新上さんは、東大生には積極的に恋愛の失敗を重ねてほしいという。失敗は恥ずかしいからと訓練を避けているとさらに恋愛下手になり、恋愛経験を積んでいる人との差が開いていく。新上さんはこの現象を「恋愛格差」の拡大と呼んでいる。「良い相手と巡り合って恋愛をするには、失敗を恐れずとにかく多くの経験を積むことが大切です」

しかし現在恋人がいないからといって焦る必要はなく、今しかできないことに集中していても問題ないという。特に東大生は大学時代恋愛をしなかったとしても結婚には有利な条件を持っているからだ。「今でも女性が男性に求める第一条件は経済的な安定なので、収入が比較的多い東大卒男性は婚活市場でとてもモテます」と新上さん。一方東大卒女性を取り巻く環境は厳しく「男性はプライドの生き物なので、自分より優秀な女性を恋愛対象として見ない傾向があります」。しかし結婚に困っているかというとそうではなく、多くは東大卒男性か外国人と結婚している。

とはいえ、大学生にとって恋愛経験を積むことの重要性は変わらない。クリスマスまで残り半月。変化を起こしたい人は早速今日から恋愛経験を増やす努力をしてみてはいかがだろうか。

この記事は、2017年11月28日号に掲載された記事を再編集したものです。本紙では、他にもオリジナルの記事を掲載しています。

ニュース:進学選択を振り返る④ 進学選択参加者が大幅増 来年度定数調整へ 法・文Ⅰ枠削減か

ニュース:東日本でベスト8 軟式野球部 5年ぶりの快挙達成

ニュース:THE就職ランキング アジア首位の9位 国内大学の順位上昇

ニュース:スパコン世界一に ストレージ性能を評価

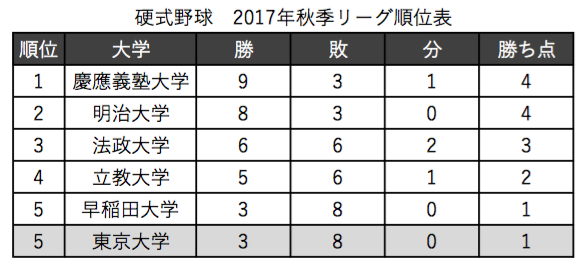

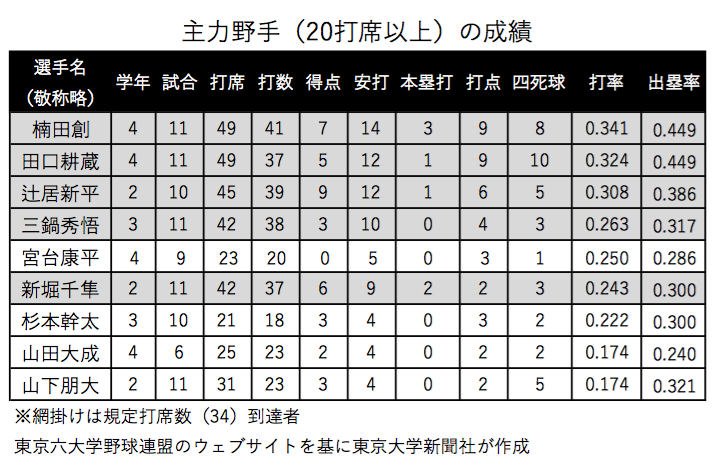

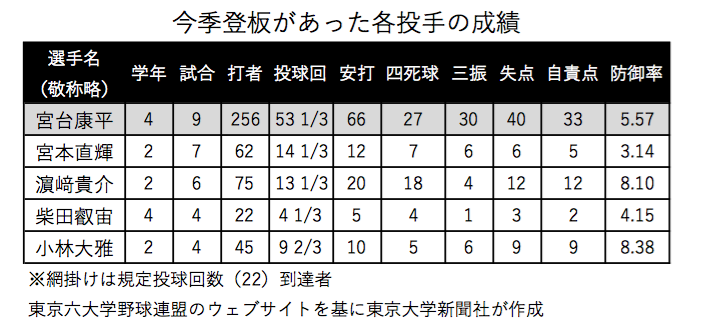

ニュース:宮台投手がプロ仮契約

ニュース:アメフト駒澤大戦 好機生かせず2敗目 次戦勝利で昇格戦へ

ニュース:全勝で2部優勝 ホッケー男子 5選手に個人表彰

ニュース:加力で変色する物質を合成

ニュース:坪内逍遥大賞に柴田特任教授 翻訳活動を高く評価

企画:揺らぐ「人間らしさ」 「もろ刃の剣」のゲノム編集

企画:東大生でも恋がしたい! 失敗重ねて恋愛上手に

研究室散歩:再生医工学 牛田多加志教授(工学系研究科)

100行で名著:『どうすれば幸せになれるか科学的に考えてみた』吉田尚記・石川善樹著

ひとこまの世界:神楽坂で恋愛祈願

キャンパスガール:杉山琴美さん(文Ⅲ・2年)

※新聞の購読については、こちらのページへどうぞ。

東大生の恋愛事情とは? 専門家が東大生にアドバイス 失敗重ねて恋愛上手には東大新聞オンラインで公開された投稿です。